具体描述

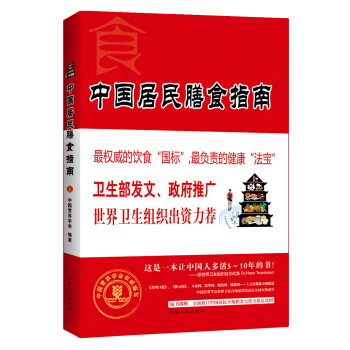

内容简介

《首席国医大师路志正养生笔记:无病到天年(调理脾胃治百病真法)+国学医典养生速用手册》是根据路志正先生养生保健的新的整理而成的,把调理脾胃,防患未然的道理,用通俗易懂的语言风险给广大读者,以期起到未病先防之用,其用心不可谓不善。作者简介

路志正:现年92岁,中央保健小组组长,非物质文化遗产传统中医药项目代表性传承人,首席国医,医界泰斗,70年临床经验,医术通神,救人无数,代表着当代中医的高水平。

给英国前首相布莱尔相过面,为莫桑比克总统夫人把过脉,几服药让被钢水烫得体无完肤的工人18天痊愈。 2011年1月9日,老中医路志正迎来了从医70周年的纪念日,学生们聚在人民大会堂里,为恩师执弟子礼,而这位90岁的老郎中至今还在每天出诊,为普通老百姓解除病痛。

目录

第一章 养生应该从何入手先养脾胃,而不是急于补肾

看到我们的身体,不只看到疾病

盲目用药,治病变成了致病

疑难病,先用调理脾胃的茶饮秘方

癌症并不可怕,治癌症应立足于人

每天的养生课,让你增寿几十年

第二章 没有病却总是浑身难受

现代人的“内伤”怎么来,怎么去

脏腑系统与平衡关系

一水一粥一汤护养娇气肠胃

熬出来、累出来、气出来的“乏力症”

三个食疗方,化解脾气虚

四肢冰凉,脾阳虚,“附子理中”能帮你

脾阴虚的秘方:四仁竹笋粥

吃饭没胃口,山楂神曲粥

弄清病因治失眠,切忌盲目吃安定

养护脾胃三杯茶

第三章 脾胃调养要顺应四季冷热

春季万物生发,疏肝解郁,兼养脾胃

夏日食姜,护胃养气,天地气交,上下循环

秋天润肺清燥,调养阴虚正好

冬季养肾补脾,来年身体健康

第四章 现代人的湿病是百病之首

喝水都长肉,脾虚湿滞用苡仁冬瓜子

说说不节食,不使腹泻的肥胖症治疗

痘痘不消,从脾胃入手,用药茶解决

孩子脏腑娇,喝水学问大

内服外用两配方,孩子湿疹一扫光

第五章 常见问题结合脾胃疗法

中老年人的最大困扰——便秘

孕妇产后血虚,注意食疗保养

口腔溃疡吃不香,阴阳失调莫惊慌

感冒好得快,关键在出汗

三招改善孩子脾胃,自然不会得感冒

感冒发烧常见,病因病理不同

第六章 慢性疑难病的脾胃养生法

厨房配料随手敷,肩周炎手到病自除

慢症疾发谈中风,阶段调理要得法

关爱女性,让“好朋友”按期而至

乳痈肿痛不犯愁,几味药儿敷和饮

远离“天下第一痛”——三叉神经痛的根治方法

导致男子不育的六大原因

益气健脾治结石,饮食习惯要节制

神清气爽不求人——四招改善头痛症

冠心病:只要脾胃称心,身体自然如意

找准关键才能根治颈椎病

七种糖尿病,不同汤与饮

精彩书摘

养生应先从脾胃入手上天有时候似乎亦有不公,有的人天生身体素质好,有人从小就体弱多病。但上天却又是公平的,我们看一个人30岁以后的身体状况,基本上是由他自己的生活习惯造成的。所以说,一个人30岁之前身体不好还可以去怪上天,30岁以后,自己的身体就只能自己负责了。

中医有“肾为先天之本”、“脾胃为后天之本”的说法,这就是30岁之前靠先天,30岁之后靠后天的道理。我们的身体禀受父母精血,出生之后,一个人的先天素质就已经决定了。肾为先天之本,就是指受自先天的元阳、元阴。同时,您的肾中精气是否充足,也会决定孩子的先天素质。

但是先天因素决定的只是身体素质的极限,您身体的实际健康情况,看的还是后天的调养。就像一个水缸,缸的大小决定了能装多少水,这是先天因素;这个水缸里实际装了多少水,看的就是后天因素了。因为后天的生活方式及环境可以改变先天基因的排列程序。所以中医也讲资助后天来培养先天。

去年的时候,一个患有变异性哮喘的4岁小男孩问我:“爷爷,我能跑刘翔那么快吗?”我告诉他:“能啊,只要你勇敢坚强,不挑食,长大后就能跑得比刘翔快。”这句话并不是安慰他的,其实天地生养万物,待人最厚,人体包含着无限的可能性。从先天的角度来说,每个人跑步速度的极限都是很高的,大多数人都能跑得跟刘翔一样快。但是实际能跑多快,就看后天的训练了。当然,素质好,训练的效果就明显。

先天因素决定了一个人寿命的极限,所以称为“天年”。人的天年一般都在120岁以上,只是现实中很少有人能活到“天年”,因为一个人的实际寿命是由后天左右的,后天的关键在于脾胃,在于个人饮食有节,生活规律。

上天给了人很长的“天年”,这是上天和父母的恩赐。我们要知道珍惜,才能无灾无病活到“天年”。我们很多人不知道珍惜身体,年轻时似乎也看不到身体有什么反应,因为这个时候我们的身体处在蓬勃旺盛时期,但是30岁以后,不良生活习惯的影响就逐渐显露出来了。

就说古代的武状元和现代的运动员,他们魁伟强健、精力充沛,他们可以说是先天素质好的人了,但是他们平均寿命都偏短。生卒年有史可稽的武状元,平均寿命只有60多岁,比手无缚鸡之力的文状元低很多。而现代运动员的平均寿命更低--不到60岁,甚至已经低于普通人的平均寿命。

为什么先天素质优越的人寿命反而不如常人呢?《道德经》中的一句话就很好地解释了这一点:“物壮则老,谓之不道,不道早已。”说的就是材力不可过度用尽、极则必反,事物过分强壮了就会走向反面,过分持强好胜,不知爱护体力精力,不合养生之道,结果就是英年早逝。

现代运动员的训练,包括很多人平时锻炼身体的方法,大多建立在超负荷的训练基础之上。他们运动量大,消耗的能量物质多,身体平常的恢复和补充能量的能力供应不上。在过度消耗之后,我们的身体出于一种补偿机制,会让身体的某些部位得到超量恢复。这跟会哭的孩子有糖吃的道理是一样的,某个部位消耗过度了,受损伤了,就开始向身体母亲喊委屈,身体就调动元气,让这个部位得到超量的补充。但是我们身体的恢复能力也是有限的,不可能无休无止地满足超量恢复,这种锻炼方式通过身体的补偿机制,让肌肉发达了,肺活量增加了,心肌增强了,但是在这种超量恢复的过程中,身体的元气也受到了损伤,脾胃这个为身体补益元气的后天之本也被伤害了。

元气是人体生命活动的原动力,是人体最基本、最重要的精微物质。它是由先天之精所化生,但是依靠后天水谷之精气的不断补充培育,才能发挥正常的生理作用。脾胃如果受到了损伤,那么元气就得不到补充。这就是后天补先天的道理。所以中医说:“存一分胃气,存一分生命。”

我们的身体一出现点什么问题,首先就在胃口上反映出来了。不管是伤风感冒、头疼小疾,还是患上重病,身体一有不舒服,胃口就会下降。我们看一个病人是否彻底恢复健康,也可以看他的脾胃功能是否恢复,如果胃口开,吃饭香,就说明他基本痊愈了。这是因为脾胃居于五脏六腑的中央,身体其他部位产生病变,都会传导到脾胃。过去旧社会,有一个让现代人听来发笑的习俗,那个时候,准女婿第一次上门,第一个考验就是饭量。能吃饭说明他身体没毛病,能干活,女儿嫁过去就不会吃苦。

如果脾胃出现了问题,五脏六腑、四肢百骸也肯定会受到影响。脾胃是人体从外界摄取能力源泉地,我们身体其他部位需要的物质和元气,都需要通过脾胃来消化腐熟水谷和产生、运化精华物质。而且,我们服用的药物,也是需要脾胃来消化、吸收的,如果脾胃不好,补品和药物吃了不能很好地吸收,那再好的补品和药物也没有意义。

脾胃健旺,自然后天营养充足、体力好、免疫力强,即使生点小病也好得快。这就是“四季脾旺不受邪”的道理,因为脾胃健旺,元气就会充足,六淫邪气就不容易入侵。所以说,脾胃是无病到“天年”的关键,也是我们养生的入手之处。

中医的目标是人体,不是疾病

庄子在《养生主》的开篇说:“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已!”讲的既是做学问的道理,也是养生的道理。现在信息发达,各种各样的知识铺天盖地而来。求学的时候,应有计划地选择,不宜盲目追逐无穷无尽的新事物、新概念,那样只会让你陷入混乱,无法真正提高自己。

治病也是这样。现在每年都会出现几十种新病种和旧疾病的新亚种,国家食品和药品监督管理局审批通过的新药每年也有上千种。但是药品研制的速度依然赶不上病毒变异的速度。这就是以有限的研发力量,去追逐无限的新疾病。

前几天还有一个医生感慨地说:“要是有一种能够自动研发新药的机器就好了,出现一种新病毒,马上能研制出一种新药。”这种幻想中的机器能否成为现实?

其实这样的机器早就出现了,那就是人体。例如抑制病毒用的干扰素,最初就是从人体的淋巴母细胞和白细胞中提取的。病毒入侵人体,人体自然产生出抗病毒药物质。天地生人的时候,就已经让人体成为一个包含检测、研发和制造等诸多功能的大制药厂了。

人体研发药品的时候,我们的身体需要医生做什么呢?那就是提供原材料、畅通渠道、清理生产垃圾。这样就够了,越俎代庖的治疗方式,事倍功半不说,还会损害人体这个天然制药厂的生产积极性。

当然,人体这个大制药厂,有时候也会失调,这个时候医生怎么办?经济学中有一个术语说得很好,那就是“宏观调控”。不是直接干涉,而是通过调节外部环境和内部环境,畅通气机,消除痹阻,让人体自然恢复驱邪除病的功能。这种方法最大的优点是什么?那就是省力。这里存在一个杠杆效应,可以四两拨千斤,你只要用很少的力,就可以收到很大的功效。同时,它也不会破坏人体自身的机能,所以副作用和后遗症都很少。

2003年SARS流行时,我们也曾提出过类似的观点。吕炳奎先生以我、焦树德等几位老中医的名义写信给温总理,希望发挥中医的作用,抗击SARS,在5月8日下午,吴仪副总理与在京的知名中医药专家举行了座谈会。当时我坐在右边第一位,我很激动,发言说:单靠中药治疗“非典”是片面的,一定要中医直接参与防治“非典”,中医要在防治非典的第一线,根据病人的情况,诊断、立法、处方,然后煎服方能收效。后来广东省中医院中医药防治非典的经验推广到了香港,受到了世界卫生组织的高度赞扬,证明了中医参与的必要性。

为什么这么说呢?因为中医药针对的目标从来不是单纯的疾病,不仅仅是病毒,而更重要的是人体综合抗病的免疫力。中医药对于防治“非典”效果明显,医生要做的事情,就是作好宏观调控,既看到直接引起疾病的病因、病证,又要看到机体整体的综合抗病能力,既看到局部又看到整体,既强调驱邪又强调扶正。

再比如2007年冬天,一个东北的小孩子持续发烧,当地的西医院就用了大量的抗生素,烧也没退下来。又做了大量的检查,结果一直诊断不出是什么病,医院就怀疑是血液病。家长急了,就带着儿子到北京三芝堂求治。我们只用了三剂健脾袪湿的药,高烧就退了。众人啧啧称奇,都问是怎么治好的,孩子到底得的是什么病?

其实我看的不是这孩子的病,而是他脾虚湿阻的内环境。我国现在的家庭,大多只有一个子女,从小娇生惯养,饮食偏嗜,又贪食冷饮,脾阳受损,湿气淤积体内。冬天的时候,受到风寒外邪的入侵,就容易发高热。你说孩子体内有病毒么?有细菌么?当然有,但是如果不调节改善患者自身内环境的平衡,不能发挥机体自身的主观能动性,就不可能收到很好的治疗效果,用抗生素也不会收到预期的效果。我一看孩子舌体胖大,舌质暗紫,舌苔多而且黏腻滑润,再一把脉,就判断出他的病机在于脾阳受损,湿浊内盛,用了健脾袪湿的药,自然效果很好。对于这种发烧,吃点芳香化湿之类健脾袪湿的药物,亦可收到较好的效果。

其实,有经验的农民都知道在橘园行间种植一些藿香,能够防止螨虫害。藿香的作用并不是直接杀死害螨。但是藿香能为螨虫的天敌长期提供食料和生息场所,增加橘园害螨天敌的数量,从而控制螨虫为害。

中医治疗“非典”的方法也是如此,按照《黄帝内经》的说法就是“无问其病,以平为期”,关注的是人体自身小环境的阴阳平衡,以及这个小环境与自然界大环境之间的调谐。

……

前言/序言

在线试读

《无病到天年》内容相关上天有时候似乎是不公平的,有的人天生身体素质好,有的人从小就体弱多病。中医有“肾为先天之本”的说法,认为这些区别是由先天精血遗传所决定的。但上天却又是公平的,因为后天的生活环境与习惯可以弥补先天不足的缺陷。同时中医认为“脾胃为后天之本”,先天不足可以通过调理后天的脾胃来弥补,所以有“以后天补先天”之说。因此我们看一个人30多岁以后的身体差异状况,基本上是由他自己的生活习惯造成的。

用户评价

这本书给我的感觉,就像是打开了一扇通往古代智慧殿堂的大门。它没有用那些花哨的排版和华丽的辞藻来吸引眼球,而是踏踏实实地,用一种非常严谨且充满人文关怀的方式,向读者传递着宝贵的养生知识。我注意到书中对中医学说的讲解,非常系统且深入,但又不是那种枯燥的学术论述,而是通过大量的实践经验和临床案例来支撑,让每一个理论都有据可依。我特别欣赏它对脾胃调理的重视,很多时候我们都忽略了身体最基础的消化吸收功能,而这本书却把它放在了核心位置,强调“脾胃为后天之本”,这一点让我茅塞顿开。书中提供的那些调理方法,比如食疗方、穴位按摩等,都非常具体,即使是初学者也能轻松上手。我尝试了几种方法,确实感觉到了身体的一些积极变化,这让我对中医养生有了更深刻的信任。这本书不仅仅是关于如何“不生病”,更是关于如何“活得健康,活得有质量”,这种对生命的热爱和尊重,贯穿于全书的字里行间,让人深受感动。

评分这本书的排版和设计都透露着一种返璞归真的美感,简洁而不失大气,让人在阅读的过程中能够心无旁骛,专注于内容本身。我一直认为,真正的养生智慧,往往就隐藏在最自然、最朴素的生活方式之中,而这本书恰好印证了我的想法。它没有贩卖那些虚无缥缈的概念,而是用一种非常落地的方式,向我们展示了如何通过调理脾胃来达到“无病到天年”的境界。书中对脾胃与身体其他脏腑关系的阐述,让我有了全新的认识,原来很多看似不相关的疾病,其根源都可能指向脾胃的失调。我特别喜欢书中那种循序渐进的指导,它不是一次性给出大量的“秘方”,而是引导读者逐步建立健康的饮食习惯、作息规律和心态调整,让养生成为一种自然而然的生活方式。这本书就像一位经验丰富的老师,用他毕生的心血,为我们勾勒出了一条通往健康长寿的清晰路径,让人倍感安心和鼓舞。

评分我一直对中国传统文化有着浓厚的兴趣,而这本书恰好将深厚的国学底蕴与实用的养生智慧巧妙地融合在了一起。它并非生硬地罗列理论,而是通过一个个生动的故事和形象的比喻,将抽象的中医概念变得触手可及。我尤其赞赏书中对“治百病”的理解,它并非追求奇迹式的瞬间治愈,而是强调通过调理根本,从而达到全身的健康平衡。对脾胃的关注,在书中被提升到了一个前所未有的高度,让我意识到这个看似不起眼却至关重要的器官,是如何影响着我们全身的机能。书中提供的养生方法,无论是食疗、按摩还是作息调整,都非常具有操作性,而且非常注重个体差异,鼓励读者去探索最适合自己的养生之道。每次翻阅这本书,都仿佛与一位慈祥的智者对话,他用最通俗易懂的语言,为我点亮了通往健康长寿的道路。这本书带来的不仅仅是知识,更是一种对生命的敬畏和对自我身心的关爱。

评分这本书的装帧设计真的很有质感,拿在手里沉甸甸的,封面淡雅的配色和字体都透着一股沉静而专业的味道,让人一眼就能感受到其内蕴的深厚。我一直对中医养生很感兴趣,但市面上同质化的书籍实在太多,很多内容都泛泛而谈,缺乏实操性。当我翻开这本书的时候,惊喜地发现它不同于我以往看过的任何一本养生指南。它的语言风格非常亲切,仿佛是大师在娓娓道来,没有那些晦涩难懂的专业术语,而是用最朴素的道理,解释最精深的医学智慧。书中穿插的很多小故事和案例,都非常生动有趣,让我能很快地理解那些养生理念背后的逻辑。比如,关于如何通过调整饮食来改善脾胃虚弱,书中举的例子就特别接地气,讲的是邻里之间的小故事,但却深刻地揭示了饮食失衡对身体造成的长期影响。我尤其喜欢它关于“治未病”的理念,不是等到生病了再去治疗,而是从日常的点滴做起,预防疾病的发生。这种超前的养生观念,让我觉得这本书不仅仅是一本养生秘籍,更像是一本指导人生哲学的宝典。

评分这本书的文字有一种独特的韵味,它不像现代快餐文化下的书籍那样急功近利,而是沉静、内敛,仿佛一位饱经风霜的长者,在用他一生积累的智慧,轻轻地为你指点迷津。我之前一直觉得养生是一件很复杂的事情,需要大量的专业知识和精密的仪器,但这本书彻底颠覆了我的认知。它告诉我,最有效的养生之道,往往藏在最朴素的生活习惯里。关于脾胃的调理,书中提到了很多非常细致的方面,比如如何根据季节变化来调整饮食,如何在忙碌的生活中找到属于自己的“慢生活”节奏,如何通过情绪的疏导来达到身体的平衡等等。我最喜欢的是书中那种“润物细无声”的养生理念,它不强调激烈的疗法,而是循序渐进,让身体自然而然地达到一种健康的状态。读完这本书,我感觉自己对身体的感知能力大大增强了,能更清晰地认识到身体发出的信号,并且知道如何去回应。这是一种非常奇妙的体验,让我觉得自己与身体的关系更加亲密了。

评分嘿嘿知识丰富,慢慢学吧,希望健康

评分书貭量好,内容也不错。

评分买了很多书,慢慢看,这本挺适合大家看的,强烈推荐,不错

评分不耐看,十几分钟就翻完了,可参考性太差,只能当杂志看看,不值得收藏。

评分很好很好!

评分内容实在不怎样,感觉跟上学时的课外书一样可看可不看

评分看好国医大师,通俗易懂。

评分我在京东买的电热毯,用的第一天火花四溅,打的我心动过速,幸亏有惊无险。申请售后,说是过了十五天没办法了。说来说去就是那一句话没办法,要不就去相关部门。买东西别上京东了。这不是给自己添堵吗?去商场吧,要发票,出了人命出了财产损失,出了质量问题找起来方便啊。售后的意思这是要我上北京啊。

评分丹麦

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有