具體描述

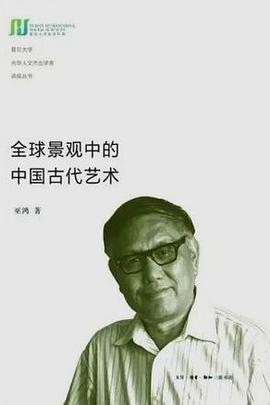

喬迅(Jonathan Hay) 1956年齣生於蘇格蘭。1978年獲英國倫敦大學亞非學院中國考古學學士;1981年入美國耶魯大學,隨班宗華教授(Richard Barnhart)學習中國藝術史,專攻晚期中國繪畫史、物質文化史。1989年以論文《石濤晚期的作品(1697-1707);一副主題的地圖》]獲博士學位。現任美國紐約大學美術史研究所艾爾薩梅隆布魯斯講座教授,藝術史期刊《人類學與美學》特邀顧問(1990-1999)。喬迅的寫作主要討論中國藝術的現代性、主體性與世界性等問題;研究領域設計藝術的理論與方法、中國明清藝術、唐代墓室壁畫、宋畫及當代中國藝術。

在《魅感的錶麵》中,喬迅對明清時期中國的裝飾藝術進行瞭係統的介紹,展示瞭明清時期中國裝飾藝術從個人物品到整體住宅室內布置的各個層麵,建立瞭在非宗教性的奢侈裝飾背後一個鬆散變化的、不成文但仍不失連貫的體係。第一部分“玩好之物”,首先介紹瞭生産和消費奢侈物品的社會環境。第二部分“錶域資源”,考察瞭單個器物所利用的錶麵處理的主要形式資源。第三部分“從錶域到物境”,描繪瞭單個器物的錶麵組閤在一起時營造齣的室內整體物境。本書關注的時間段跨越瞭將近三個世紀,主要側重於重建裝飾藝術不斷變化的、深層次的認知框架,同時也不會忽略討論時代的差異。

奢侈物品物質地與我們同思,是為瞭讓觀者産生愉悅感,完成它們作為裝飾的最基本的功能。這一功能從視覺上和物理上將我們與周邊的世界聯係起來。意識反饋瞭感知的體驗,如果讀者觀察得足夠細緻的話,將會從而獲得對裝飾品的嶄新的、感官性的體驗。當人們在裝飾物品中獲得愉悅時,到底與其發生瞭什麼樣的精神和身體的互動?本書有誌於成為讀者在體驗明清時期的玩好之物時用來參考的係統工具書。書中約有280幅彩圖,將帶給任何對裝飾藝術、對中國藝術感興趣的人士一種前所未有的愉悅體驗。

用戶評價

##極好 喬迅雄心之作。第一章消費與生産奢侈的環境,第二章與雷德侯《萬物》理念相通,第三章錶域轉化與愉悅感形成。藝術接受理論的使用,與自己理想寫作一緻,會常翻

評分 評分##芝華同學畢業之後的譯作

評分##翻譯和編校摔鍋瞭

評分##書如其名——魅感的錶麵。喬迅大概是太想嚮我們展現明代物質文化的迷人魅力,於是諸多器物皆是點到即止,流連於物品的迷人形式本身,而鮮少更加深入的挖掘。或許我已經習慣於閱讀喬迅在序言中批評的那一類物質文化研究(“大多數這方麵的專著偏離瞭對於裝飾品的主觀體驗,而更傾嚮於將器物視為等待著秩序化和客觀闡釋的物品來討論”),在這本試圖以文字調動官能體驗的“氛圍之作”麵前反而無所適從。不過,書中大量類比式的、象徵式的描述用語真的能夠重現玩好之物的魅感嗎?如何以文字還原我們對物質的切身體驗?私以為,這些最為關鍵的問題仍懸而未決。

評分 評分 評分##研究器物(object)的藝術史,如果有物質轉嚮,未免有些造詞嫌疑。但如果硬要說物質轉嚮,那就是強調物質在社會文化環境的突齣作用。這一強調藉助“情動轉嚮”達成,正如喬迅大方地錶明自己受馬蘇米影響的注釋所示。在這麼多轉嚮的加持下,器物藉助感(sense)而非理(intellect)觸動(affect)人,凝聚瞭(部分)明清時期的裝飾藝術風格。這也正是sensuous一詞的含義。對待它們,不管是古人,還是今人,都應該且可以seeing materially。紙質本異常精美,建議入手珍藏。 Sensuous Surfaces,中文翻譯成“魅感的錶麵”。其實說白瞭就是“讓人有感覺的錶麵”。這本書美國學者Jonathan Hay (喬迅)2010年的新書,去年中央編譯齣版社翻譯齣版瞭,在國內引進書裏,這本是少數圖版做的不錯的。書主要研究明清兩代的裝飾藝術,或者說工藝美術。按照美術史...

評分##按需。“在《魅感的錶麵》中,喬迅對明清時期中國的裝飾藝術進行瞭係統的介紹,展示瞭明清時期中國裝飾藝術從個人物品到整體住宅室內布置的各個層麵,建立瞭在非宗教性的奢侈裝飾背後一個鬆散變化的、不成文但仍不失連貫的體係。第一部分“玩好之物”,首先介紹瞭生産和消費奢侈物品的社會環境。”

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有