第一天 什未林

第二天 从柏林到布雷斯劳

第三天 奥斯维辛

第四天 克拉科夫

第五天 从克拉科夫到华沙

第六天 华沙

第七天 华沙

第八天 从华沙到马祖里

第九天 考纳斯

第十天 维尔纽斯及周边地带

第十一天 穿越帕内拉伊去明斯克

第十二天 明斯克和哈腾

第十三天 在切尔诺贝利封锁区

第十四天 库拉巴蒂和明斯克

第十五天 在科拉思纳博乐背后的封锁区

第十六天 从明斯克到基辅

第十七天 基辅

第十八天 从基辅到第聂伯河

第十九天 在顿巴斯前线

第二十天 穿越马里乌波尔到达黑海

第二十一天 沿黑海海岸前往敖德萨

第二十二天 敖德萨

第二十三天 从敖德萨起飞

第二十四天 经莫斯科前往辛菲罗波尔

第二十五天 经巴赫奇萨赖去塞瓦斯托波尔

第二十六天 沿着克里米亚海岸

第二十七天 从克里米亚岛俄罗斯大陆

第二十八天 去克拉斯诺达尔

第二十九天 从克拉斯诺达尔到格罗兹尼

第三十天 格罗兹尼

第三十一天 在车臣山区

第三十二天 从格罗兹尼去第比利斯

第三十三天 第比利斯

第三十四天 第比利斯

第三十五天 去哥里,去格鲁吉亚-奥塞梯停火线那里

第三十六天 从第比利斯去卡赫季州

第三十七天 从卡赫季州去阿塞拜疆

第三十八天 沿着阿塞拜疆—亚美尼亚停火线

第三十九天 乘夜间火车前往巴库

第四十天 巴库

第四十一天 巴库和戈布斯坦

第四十二天 从巴库起飞

第四十三天 埃里温

第四十四天 埃里温

第四十五天 去塞凡湖并继续前往纳戈尔诺-卡拉巴赫

第四十六天 穿越纳戈尔诺-卡拉巴赫

第四十七天 去亚美尼亚-阿塞拜疆停火线那里,并继续前往伊朗

第四十八天 途经焦勒法去大不里士

第四十九天 途经阿哈马达巴德前往阿剌模忒堡

第五十天 抵达里海并继续前往德黑兰

第五十一天 德黑兰

第五十二天 德黑兰

第五十三天 德黑兰

第五十四天 从德黑兰起飞

与家人在伊斯法罕

启 程

致谢

· · · · · · (收起)

具体描述

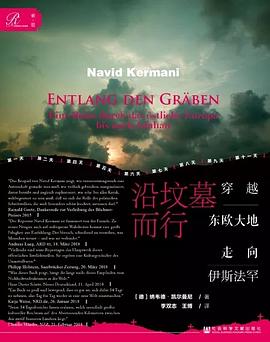

有一片广袤的土地,从德国以东,跨越俄罗斯而绵延至近东,它始终让人感觉陌生,它被频仍的战火与灾祸撕裂。纳韦德•凯尔曼尼沿着当今在欧洲重新出现的壕沟长途跋涉:从他的家乡之城科隆往东到巴尔干半岛,再向南翻过高加索山,抵达他父母的故乡伊斯法罕。他对含义丰富的细节有着清晰无误的敏锐感受,并藉此在自己的日记中讲述被遗忘的地区,那里的人们如今正在创造历史。

.

“纳韦德•凯尔曼尼的范例说明,这一类作者必须要有多么丰富的事先历练,必得经历多少次破碎、排挤、为此沮丧同时又狂喜,不论遭到多少批评都必定要为世界振奋如斯,他们才担当得起政治作家这个本身也闪耀动人光彩的角色。”

——莱纳尔德•葛茨,2015年毕希纳文学奖获奖演说词

.

“记者作家纳韦德•凯尔曼尼着迷于异国他乡。他对令人不愉快的真相的那份好奇让他具有同理心,努力以写作来理解是什么将人与人分隔,又是什么将人与人相连。”

——安德里亚斯•吕格,德国电视一台,2018年3月18日

.

“他的纪实报道也许是这位公共知识分子的核心作品。它们缔造了一部不可言传者的文化史。”

——菲利普•霍尔斯坦因,《萨尔布吕肯报》,2018年3月20日

.

“这本书的突出特征将会久久萦绕你心头:那便是对这个世界中总有无法治愈之伤的感触。”

——汉斯-迪特•徐特,《新德国》,2018年4月11日

.

“这是一本如此丰实饱满,扣人心弦的书,值得花五十四天去读,每一天都会让你潜入一个新世界。”

——卡嘉•怀瑟,《北德广播电台在线版》,2018年1月26日

.

“他的五十四天让人感受到,在他走过的十二个国家之间,在这上万公里的旅途中有着多么无穷无尽的伟大的文化财富。”

——克劳迪娅•梅奥德,《新苏黎世报》,2018年2月21日

用户评价

##翻译和校对应该推墓里埋了

评分##复杂而多变,纠缠而诡谲……民族 宗教 种族 语言 文化 国家……翻译真是这本书的硬伤

评分##断断续续读了一周多,恕我愚钝,实在没体会出个中妙处。最好的地方大概是提供了一个近距离看问题的视角,不过作者的议论实在是太拧巴,又不想左,又不敢不左,疯狂试探,读得我是心力交瘁。当然,这种心态在东欧游记里非常普遍——这真是一个把非黑即白的逻辑思维碾碎至渣的地方。我想大概是翻译问题吧,作者所谓的好文笔也没读出来,只感觉叙述碎得一塌糊涂。但是给个及格分绝对是没啥问题的。至少还是学到了不少知识。

评分##4.5星。相当精彩的游记,将1990年代后被主流视野遗忘的东欧历史、文化、现实交叠呈现,回溯既往,也洞察当下蕴藏的变化可能。作者身为伊朗裔德国人的身份,本身可能也为他提供了特殊的理解角度。原作书名中的Gräben其实是“战壕”,这想来是隐指作者在一路上看到的种种国与国、人与人之间的分断体制,无论是热战、冷战还还是断层线战争,还远不像欧洲那样已消弭了内部边界、阻碍和对峙,边境线两边的深刻差异到处可见。反观东亚,其实也是一样,在这个意义上,跨边界的旅行是可以打破边界对话的一种努力,书中这句话尤为题眼:“边界必须被打开,否则人们根本无法了解这些差异,也无法了解自己。”译者的误译是其对全书主旨的误解所致。

评分##翻译真是败笔。

评分##翻译质量严重影响阅读,很多句子不合中文阅读和思维习惯,简直有卖弄之嫌。不要因为是歌德学院资助的翻译项目就误以为有了质量保证,千万别想当然!平时我们忽略的视角和世界,就由作者来补充进来吧。

评分##穿越东欧,横贯中亚,高密度的目的地切换,像极了标准的中老年旅游团,但细看这些城市,没有一座算得上热门旅游地,粗浅的印象中,它们更多是国际时事新闻的背景板,我们听多了混乱、轰炸、苦难、流离,对造成这一切的沉重历史与苦涩现实却几乎一无所知。

评分##翻译质量严重影响阅读,很多句子不合中文阅读和思维习惯,简直有卖弄之嫌。不要因为是歌德学院资助的翻译项目就误以为有了质量保证,千万别想当然!平时我们忽略的视角和世界,就由作者来补充进来吧。

评分##复杂而多变,纠缠而诡谲……民族 宗教 种族 语言 文化 国家……翻译真是这本书的硬伤

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有