具体描述

内容简介

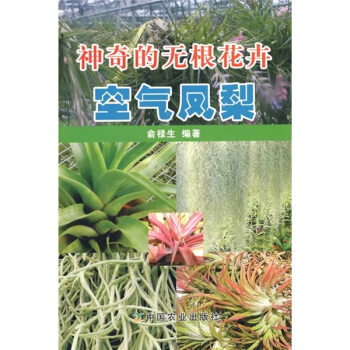

在植物王国中,有一种奇特而优美的花卉,不需要栽种在泥土中,放在空气中就能正常生长,这种神奇的植物叫“空气凤梨”。空气凤梨具有惊人的适应能力与耐力,从原生地移植到其他地方,能够很快适应新的环境,故被称为“外星系植物”。它白天吸收甲醛、苯烯物,夜间吸收二氧化碳,是最适合于繁忙都市人栽种的植物,是一种不需多花时间照顾的懒人花。空气凤梨品种繁多,形态各异,既能赏叶,又可观花,具有耐阴、耐低温、常绿、彩叶、株型独特、便于管理的特点。本书根据空气凤梨叶片的形状、质地、花形、花色等形态特征,重点介绍了一批观叶、观花类型的品种及其栽培要点与繁殖技术。

空气凤梨株型独特,抗逆性强、适应性好,似乎成了无需管理的植物,“只要丢着就会活”。但真正买回家后,全无管理,不久就发现空气凤梨一天天憔悴,最后果真变成了不需管理的干燥花!因此,了解它们的生长习性,并给予适当的环境,才能达到不多花时间管理也能顺利生长。本书还重点介绍了空气凤梨的室内养护知识。

空气凤梨具有装饰效果好、适应性强等特点,不用泥土即可正常生长,并能绽放出鲜艳的花朵,可粘在古树桩、假山石、墙壁上,放在竹篮里、贝壳上,也可将其吊挂起来,点缀居室、客厅、阳台等处,时尚清新,富于自然野趣。应广大植物爱好者的要求,对空气凤梨装饰品的制作方法也做了比较详细的介绍,最大程度地吸引广大读者的参与性。

内页插图

目录

前言一、概述

(一)空气风梨的分布

(二)空气凤梨的分类

(三)空气凤梨的作用

二、空气凤梨的特征特性

(一)空气凤梨的形态特征

(二)空气凤梨的生长习性

(三)空气凤梨的生物学特性

三、空气凤梨的常用栽培种及管理

(一)松萝空气凤梨

(二)硬叶类型空气凤梨

(三)软叶类型空气凤梨

四、空气凤梨的装饰制品

(一)空气凤梨植物壁画、台饰

(二)空气凤梨植物窗帘及挂饰

五、空气凤梨的室内养护

1.光照

2.温度

3.水分

4.施肥

5.移植方法

6.病菌感染及生理病害的防治

参考文献

精彩书摘

二、空气凤梨的特征特性大部分空气凤梨品种生长在干燥的环境,小部分则喜潮湿环境。生长在雨林气候或其他湿气较重的、林荫地区的品种的叶子具有宽阔、青绿的特征,花朵较大,但色彩较为单一。它们以附生的方式栖息于另一种植物或树干上,时间久了,还会逐渐长出根来,藉以固定植株本身。可由种子或侧芽繁殖下一代。

干燥地区的品种则有完全不同的外形,其植株较小、具针叶或硬叶,通常一整丛群聚而生,借以减少水分蒸发。它们依靠叶表面大量的鳞片吸收雨水、露水或雾气及养分,由于它们靠叶面吸取空气中的水分生存,其植株形态及结构产生了许多变化,包括贮水组织、复杂的鳞片、叶片数量减少、根部退化、体积缩小、增加种子数量等。

(一)空气凤梨的形态特征

空气凤梨无论大小、色泽、形态、花色、叶数等均变化多端,大小由3cm至3m不等,叶片颜色有绿、灰白、橙色、紫红等,形态有玫瑰状、线状、章鱼状、海胆状、独生或聚生状等,花色有黄、绿、红、紫、白、紫红等,有些品种的花具有香味。

前言/序言

用户评价

这本书给我的感觉,与其说是在阅读一本关于植物的书,不如说是在进行一次关于“不确定性”的深度对话。作者似乎总是在强调,这些无根的生命体,恰恰是最能体现生命灵活性的样本。在讲述它们如何抵抗干旱、如何利用短暂的降雨来完成生命的循环时,我感受到了那种近乎顽强的生命意志。全书的语调虽然充满了赞美,但并不盲目乐观,作者也毫不避讳地提到了过度采集和栖息地破坏对这些物种造成的威胁,这使得整本书的基调更加沉稳和具有社会责任感。这种将科学观察、艺术审美和环境保护紧密结合的写作手法,在同类书籍中是相当罕见的。它促使读者思考,我们对“稳定”和“依附”的执念,是否也是一种对生命潜能的限制?这是一本让人读完后,会不自觉地开始留意身边每一个角落的生命,并重新审视自己生活方式的深刻读物。

评分这本书的封面设计简直是艺术品,那种深邃的蓝绿色调,配上抽象的光影,让人一眼就能感受到一种神秘而又充满生命力的气息。我是在一家独立书店偶然翻到的,一开始只是被它的装帧吸引,心想这可能是一本关于植物美学或者某种小众艺术的摄影集。翻开后,才发现它讲述的并非是那些我们熟悉的、需要泥土和花盆的植物,而是一种完全不同维度的生命形态。作者的文字功底非常扎实,他不仅仅是在描述这些植物的形态,更是在探讨它们存在的哲学意义。比如,他用了一种非常诗意的手法,描述了雨水如何成为它们唯一的“根系”,那种对生存本质的追问,让我沉思了很久。整本书的排版也极为考究,每一页的留白都恰到好处,仿佛在呼吸,引导着读者的视线在文字和那些精致的插图中游走。我尤其喜欢其中一章,探讨了“失重”状态下植物的生长逻辑,那段叙述读起来就像是在阅读一篇科幻小说,充满了对未知自然的敬畏。这本书不只是关于植物的科普读物,它更像是一本关于如何以全新视角看待“生命力”的哲学散文集,非常适合那些喜欢深度思考和追求美感的读者。

评分这本书的结构安排非常有层次感,像是一部精心编排的交响乐。开篇是宏大的叙事,从热带雨林的生态位介绍入手,奠定了这种植物的“异类”地位。接着,笔锋转向了具体的物种介绍,但不同于那种冷冰冰的分类,作者采用了“旅行日记”的口吻,仿佛带着我们深入到南美洲的原始丛林中,亲眼见证这些“空中居民”的生存状态。最让我印象深刻的是其中关于“物种多样性”的论述。作者巧妙地结合了历史变迁和气候变化对这些植物进化的影响,展示了自然选择的残酷与精妙。那些用来捕获空气中水分和营养的鳞片结构,被他描绘成了微观世界里的精巧工程奇迹,每一个细节都充满了数学般的美感。这本书的知识密度非常高,但作者的表达却异常流畅,即便是对植物学背景薄弱的读者,也能轻松跟上思路。读完后,我对“根”这一概念的理解都被拓宽了,它不再仅仅是扎入泥土的物理连接,更是一种生存策略的象征。

评分我必须得说,这本书在排版和细节处理上达到了一个极高的水准。很多植物类的书籍,要么插图粗糙,要么图文分离,但这本书几乎将图鉴的严谨性和艺术画册的观赏性完美地融合在了一起。那些关于空气凤梨花期的特写镜头,色彩的饱和度控制得极好,那种在干燥的枝干上突然绽放的绚烂,充满了戏剧张力。而且,作者在讨论不同品种的养护难度时,非常注重实用性,他没有一概而论地给出“怎样养护”,而是根据不同的生存环境和对光照的需求,提供了详尽的、可操作的步骤。例如,他详细区分了那些来自高海拔地区和低海拔地区的品种,它们对通风和湿度的要求是截然不同的。这本“百科全书式”的指南,对于那些想要真正将这些奇特植物带入自己生活的爱好者来说,简直是无价之宝。它不仅仅是让你“认识”它们,更是教你如何“共存”与“欣赏”,真正实现了人与非传统生命的和谐相处。

评分说实话,我原本对植物学没什么特别的兴趣,我对自然类书籍的印象通常是那些厚重、充满专业术语的图鉴。但这本《神奇的无根花卉》彻底颠覆了我的认知。它的叙事方式极其活泼跳脱,完全没有传统科普书那种板着脸孔的说教感。作者似乎是个天生的故事家,他把那些学名拗口的空气凤梨描述得如同漫画里走出来的精灵,充满了奇思妙想。比如,他将不同品种的空气凤梨比喻成不同性格的人类——有的羞涩内敛,只在特定的湿度下才肯展露美丽;有的则张扬外放,即便在最恶劣的环境中也昂首挺胸。这种拟人化的描述,让原本冰冷的植物知识变得鲜活立体起来。我买这本书的初衷是想给家里的阳台增添点新意,结果却被这本书里对“适应性”的深刻解读所震撼。它教会我的远不止是养护技巧,更多的是面对困境时,如何找到自己的“水分”和“养分”,即使外界条件并不理想,生命依然可以找到出路。这是一本充满了乐观主义精神和创新思维的佳作,阅读过程酣畅淋漓,完全停不下来。

评分京东自营,质量可靠。。。。

评分纯粹入门 品种再多些就好了

评分物流不是一般的慢,整整花了两周才收到手

评分纸质不错,配图丰富生动,物美价廉,值得购买?

评分喜欢,多学习学习,送货快,东西好

评分入门级的书 一般栽培够看了

评分买了书后我才买的空气风力。。。已经被我种死了。。。

评分东西收到了,很好哦,很喜欢,赞个。

评分空气凤梨株型独特,抗逆性强、适应性好,似乎成了无需管理的植物,“只要丢着就会活”。但真正买回家后,全无管理,不久就发现空气凤梨一天天憔悴,最后果真变成了不需管理的干燥花!因此,了解它们的生长习性,并给予适当的环境,才能达到不多花时间管理也能顺利生长。本书还重点介绍了空气凤梨的室内养护知识。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有