伟大电影的标准

影评是什么

人与影像互为尺度

人的电影大脑

幻想与思想表演

哲学与游戏之间

——导演的政治——

贝托鲁奇的妥协(《1900》)

特吕弗的夜行列车(《日以继夜》)

法斯宾德的奇迹(《玛利亚·布劳恩的婚姻》)

路易·马勒的脆弱(《拉孔布·吕西安》)

雅克·塔蒂的现代哑剧(《交通意外》)

皮亚拉的真实(《在撒旦的阳光下》)

基耶斯洛夫斯基的目光(《爱好者》)

埃里克·侯麦的讽刺防御(《克莱尔的膝盖》)

——目光的伦理——

大屠杀的目光伦理(《浩劫》)

不设防的城市(《罗马风情画》)

布尔乔亚的宴会(《资产阶级的审慎魅力》)

他们将回到萨罗(《萨罗或索多玛120天》)

伊斯坦布尔的比利(《午夜快车》、《浓度百分之七溶液》)

黑色的黎明(《大黎明》、《左轮大煞星》)

耻辱与需要(《华尔兹女郎》、《妈妈与妓女》)

奢侈的身体(《费里尼的卡萨诺瓦》)

——电影之欧洲——

英国电影与“五月风暴”

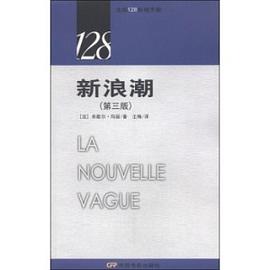

新浪潮与法国新电影

德国“柏林学派”的兴起

“世界电影”与艺术等级体制

· · · · · · (收起)

具体描述

Fredric Jameson认为,我们可以把(欧洲)六十年代想像为资本和强权国家在全球退败的一个时期,也可以把这个年代构想成资本借助崭新的生产技术和全副武装的生产方式,开足马力扩张的时期。从福柯的角度看,所谓新的生产技术就是权力话语。六十年代谢幕,留下的是一块巨大的空白话语舞台。七十年代开启,站在麦克风前的不再是进步学生、艺术家和知识分子,而是大众传媒和明星,是非理性的符号消费。如果六十年代是话语中心模式的最后演习,那么七十年代是娱乐工业趁火打劫偷袭大众话语的时代。六十年代结束了,共同话题消失了,战壕解散了,文化代言人面临着话语重构和反思,这个过程带来短暂的话语真空,布满嘈杂的个人主义低语。这就是奇妙的七十年代,精英话语的重构性缄默与娱乐话语的逐步登台,从文化英雄到娱乐明星,话语舞台的交接期间是一个政治压抑、经济低迷的年代。这种失望、颓废和压抑构成了七十年代欧洲电影的基本氛围。本书就是作者论及七十年代欧洲电影的一个合集。

用户评价

##李洋老师的文章学术与可读性结合的很好,不枯燥,不晦涩,不刻意拽理论。里面提到的不少电影和导演都是在主流电影史之外的,所以很多都没有听说过!

评分##李洋老师的文章学术与可读性结合的很好,不枯燥,不晦涩,不刻意拽理论。里面提到的不少电影和导演都是在主流电影史之外的,所以很多都没有听说过!

评分##如果想厘清一些什么,重点在第一部分;其他的可以作为看相关片子时的一种观点。

评分##最喜欢“影评是什么”这篇,归纳总结得很好,对影评和影评人问题得到较大启发。不仅有理论层面的文章,也有针对某个文化事件的影评,不过很多时候剖析的角度会陷入学术的自说自话,离电影和影迷很远,不能触动到我。内容水平没得说,感谢李洋对中国电影丛书出版的贡献。

评分##好看,写的真好看。

评分##如果想厘清一些什么,重点在第一部分;其他的可以作为看相关片子时的一种观点。

评分##兼具深度和趣味性是很难的,但是李洋的很多文章基本都能做到这一点。我觉得书里那么多篇里,较不在水准之上的是“黑色的黎明”;柏林学院那一篇,行文上有点疏漏。

评分##可读性强。“李洋说,人们总是对影评有着误解,认为它应该引导审美,甚至影响票房,而他理想中的影评是独立的、创作的,单独拿出来读也足够有魅力的文字作品。”清楚明白。

评分##好看,写的真好看。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有