![密码/阿加莎·克里斯蒂经典侦探作品集(英文版 附光盘) [N or M?]](https://pic.qciss.net/11965487/57c6e394N59314168.jpg)

具体描述

编辑推荐

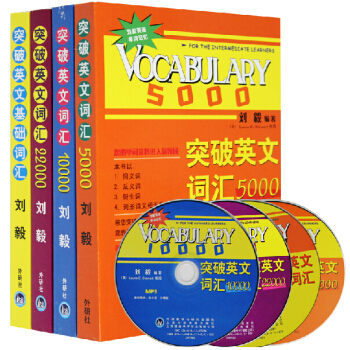

适读人群 :高中生,大学生,中高用中国人看得懂的英文读阿加莎?克里斯蒂经典侦探小说,听原汁原味的英音朗读全文,不知不觉提高英语阅读水平和听说能力!

内容简介

“阿加莎·克里斯蒂经典侦探作品集”丛书,是英国柯林斯出版公司精选的阿加莎·克里斯蒂的经典作品,由英国语言和文学专家专门为世界各地母语非英语的读者改编设计,每篇小说经过适当删减,其中的词汇和语法也做了简化,是适合中等以上英语水平读者学习的英语读物。书后所配的光盘由英国本土人士录制,声情并茂地再现精彩的故事内容。另外,每本书可配点读笔(需单独购买)。《密码/阿加莎·克里斯蒂经典侦探作品集(英文版)》,二战期间,英国皇家空军奋力阻挡纳粹德国空军的进攻。同时,英国面临的更加危险的威胁是来自“混在内部的敌人”——潜入英国伪装成普通市民的纳粹分子。随着形势愈加紧迫,英国情报机关委任了两名不太可能的间谍,汤米和塔彭丝·贝雷斯福德。他们的使命:挖出隐藏在海滨旅馆桑苏西的形形色色客人当中的两个身居高位的叛徒,一个男人和一个女人。但这项任务不是仅仅沿着海滨大道散步那么轻松——毕竟,N和M刚刚暗杀了一名英国优秀的特工……

作者简介

阿加莎·克里斯蒂(Agatha Christie 1890~1976),英国著名女侦探小说家、剧作家,三大推理文学宗师之一。代表作品有《东方快车谋杀案》和《尼罗河谋杀案》等。1961年,阿加莎?克里斯蒂被埃克塞特大学授予荣誉文学博士学位。1971年,阿加莎?克里斯蒂被册封为女爵士。其作品在中国有大批爱好者。内页插图

目录

作者简介人物表

正文

文化注释

用户评价

我必须提到,这套书的附属材料,特别是那位光盘(如果附带的话,我主要关注其附加价值),为整体体验增色不少。它不仅仅是提供了有声版本那么简单,更像是为读者打开了一扇通往作者世界的侧门。比如,如果光盘里包含了一些早期的手稿片段、作者的私人书信或是针对特定案件的创作札记,那简直是太棒了。这些“幕后花絮”能够极大地满足我们对创作源头的探究欲。我热衷于将光盘里的某些访谈录音作为背景音,在夜晚的台灯下,配合着纸质书的文字,去感受那种沉浸式的阅读氛围。它提供了一种多感官的互动方式,让原本孤独的阅读过程,有了一种跨越时空的对话感。这种精心策划的配套,体现了出版方对经典作品应有的敬意,也让读者感觉物有所值,远超出了单纯购买文本的范畴,它是一次完整的文化体验。

评分这次购入的版本似乎特别注重了那些隐藏在故事表象之下的社会观察和历史背景的呈现。我发现,每一次阅读,都会因为我自身阅历的增加,而对某些角色的动机和他们所处的时代背景产生新的理解。比如,书中对战后英国社会阶层固化、财富分配不均的侧面描写,不仅仅是作为破案的背景板存在,而是深层次地影响了每一个嫌疑人的行为模式和道德准则。它揭示了人性在极端压力下,会如何扭曲和异化,那些看似光鲜亮丽的贵族,他们的秘密和恐惧,往往比平民更加阴暗和复杂。阅读过程中,我不得不时不时地停下来,去查阅一些当时特有的法律术语或是历史事件的背景,这种主动学习的过程,极大地拓宽了我的知识面,使得阅读体验从单纯的“猜凶手”升级为一场关于社会结构和历史必然性的深度探讨。这本书的价值,绝不仅仅停留在推理层面。

评分这本书的封面设计简直是一场视觉的盛宴,那种复古的油画质感,搭配着深邃的蓝绿色调,瞬间就把人拉进了一个充满谜团和阴影的年代。我拿到手的时候,首先被它的分量感所震撼,这不仅仅是一本书,更像是一个沉甸甸的宝藏箱。内页的纸张选择也非常考究,泛着微黄的米白色,让阅读体验平添了几分怀旧的韵味,即便是电子阅读盛行的今天,手捧着这样一本实体书的触感和翻页时的沙沙声,都是无可替代的享受。我特别喜欢作者在章节开头的那些精心绘制的微小插图,它们不是直接揭示情节,而是用一些象征性的符号,像钥匙、怀表、或是被折断的玫瑰,精准地烘托出接下来即将发生的紧张氛围。装帧的工艺也看得出是下了大功夫的,书脊的烫金字体在灯光下熠熠生辉,即便是随手放在书架上,也透着一股低调而高雅的书卷气。这本书的排版布局也十分舒适,字号适中,行距得当,即便是长时间沉浸在复杂的逻辑推理中,眼睛也不会感到过度的疲劳,这对于一款经典作品集来说至关重要,毕竟我们要面对的是那些需要全神贯注才能解开的迷局。

评分作为一名资深推理迷,我最看重的是作品的“可重读性”。很多畅销的悬疑小说,一旦知道谜底,其魅力便会迅速消散,但真正伟大的作品,即使你已经知道了凶手是谁,再次翻开,重点会从“谁干的”转移到“作者是如何做到的”这一层面。这本书就是如此,我第二次阅读时,我不再关注那些红鲱鱼(误导性线索),而是将注意力完全集中在了主角侦探是如何一步步排除不可能,如何通过观察微小的肢体语言和不一致的陈述来锁定真相的。他的推理过程,如同一个精密运转的钟表,每一个齿轮(每一个证据)都咬合得天衣无缝。每一次的重温,都能从作者老道的布局中发现新的巧妙之处,比如某个在第三章看似随口一说的细节,其实是构成最后反转的绝对基石。这种结构上的严谨性,是很多新派推理难以企及的高度。

评分我是一个对语言细节有着近乎偏执的追求的读者,尤其钟爱那些能体现时代烙印和人物性格的遣词造句。这本书的翻译(假设是英文原版,我主要关注的是其呈现出的文风)做到了一个极高的平衡点:它既忠实于原著那种英式特有的含蓄、精准和略带讽刺的幽默感,又确保了现代读者阅读时的流畅性。读到那些细腻的心理描写时,我仿佛能真切地感受到人物内心的波澜和挣扎,那种滴水不漏的逻辑推演背后,隐藏着的复杂人性,被文字的肌理展现得淋漓尽致。很多侦探小说为了追求快节奏,会牺牲掉对环境和细节的描绘,但在这本书里,无论是对伦敦雾蒙蒙的街道的刻画,还是对乡村庄园内奢华却压抑的社交场景的描摹,都如同电影镜头一般清晰可见。作者总能在不经意间,用一句看似无关紧要的对话,埋下一个日后引爆一切的关键线索,这种对叙事节奏的掌控力,简直是教科书级别的范本,让人在赞叹其精妙布局的同时,也忍不住会心一笑。

评分好

评分很不错,三天到货附赠一个CD,质量很好

评分好

评分一直想买,终于买到,好!

评分一直想买,终于买到,好!

评分一直想买,终于买到,好!

评分东西不错 符合预期 物流不错

评分不错的书,值得一看,阅读速度慢。

评分东西不错 符合预期 物流不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有

![迪士尼动画故事英语分级读物 第1级 白雪公主和七个小矮人 [4-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/12000873/58214095Nd1acb269.jpg)

![迪士尼动画故事英语分级读物·第1级 冰雪奇缘 你好,雪宝! [4-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/12060930/581c56f8Ncaf2f23c.jpg)

![[台版]培养孩子的英文耳朵 汪培珽 家庭英文教育养 繁体中文书 愛孩子愛自己工作室 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/1692901203/5ae12dceNcfc15175.jpg)