具体描述

编辑推荐

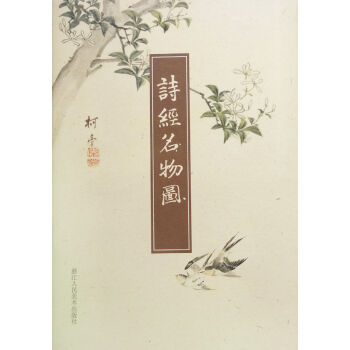

最美不过《诗经》。

那关关的雎鸠声,交交的黄鸟鸣,夭夭的桃花,苍苍的蒹葭,给人以无限美的联想。

日本学者细井徇所撰《诗经名物图解》,精致描绘《诗经》名物,让典雅诗句中的花草虫鱼都生动起来,宛若眼前。

内容简介

《诗经名物图解》三卷,分草、木、鸟、兽、鱼、虫六部,收图两百多种。该书有弘化四年(1847)作者细井徇自序、松堂清裕嘉永戊申年(1848)序和花木鸿嘉永辛亥年(1851)跋。

细井徇,号东阳,曾为僧为医,撰有《四诊借要》等。细井氏有鉴于因时地之异,古今之异,《诗经》名物多所难辨,孔子所云多识草木鸟兽虫鱼之名的目的难以达到,而前人所作多有不足,乃与京都一带画工商议共同编撰,由细井亲自审定,“加以着色,辨之色相,令童蒙易辨识焉”,遂成此书。

此次我们将《诗经名物图解》所收图及《诗经》相关诗句集中到一起,名之曰《诗经名物图》,为读者阅读《诗经》提供一本便于认识名物的资料书。

内页插图

目录

草部木部鸟部兽部鱼部虫部前言/序言

用户评价

当我拿到《诗经名物图》这本书时,首先感受到的是它沉甸甸的分量,这不仅仅是物理上的重量,更是内容上的厚实感。书的封面设计简洁大气,色彩运用恰到好处,散发着古朴典雅的气息。我一直认为,要理解一部经典,就不能仅仅停留在文字表层,而是要深入其所处的时代,去感受那时的物质生活、社会风貌以及人们的情感世界,而这本书,恰恰为我提供了这样一扇窗。 书中对《诗经》中描绘的各种“器物”,例如“鼎”、“簋”、“琴”、“瑟”,都有着极其详尽的介绍。这些器物不仅仅是简单的生活用具,更是承载着古人礼仪、信仰、情感的重要载体。《诗经名物图》通过精美的插图和翔实的文字考证,将这些器物的形制、材质、用途,以及在古代社会中的象征意义一一呈现出来,让我仿佛置身于那个遥远的时代,亲手触摸到这些历史的痕迹。 令我印象最深刻的是,书中对“祭祀”场景的描绘。在古代,祭祀是连接人与神、人与祖先的重要仪式,其中涉及的器物、仪式、服饰都极具研究价值。《诗经名物图》通过对相关诗篇的解读,并结合出土文物和文献记载,生动地再现了这些庄重而神秘的场景,让我对古人的信仰体系和宇宙观念有了更深刻的理解。 这本书带给我的惊喜远不止于此。它让我意识到,《诗经》中的许多诗句,并非只是文人墨客的遣词造句,而是深深根植于当时人们的日常生活和生存环境。书中对“农耕”、“采集”等篇章中涉及的劳动场景的描绘,让我对古代的生产力水平、劳作方式有了更直观的理解。这种从“名物”切入,回溯“风雅”的思路,是非常独特的视角,也让我对《诗经》的理解上升到了一个新的高度。 我个人对古代的服饰和生活用品非常着迷,而这本书在这方面的内容非常丰富。书中对“衣裳”、“冠冕”、“鞋履”以及各种“佩饰”的介绍,都极为细致,让我领略到了古代社会的审美情趣和等级制度。 让我尤为赞赏的是,作者在讲解过程中,常常引用大量的考古发现和传世文献,这使得书中的内容具有了极强的可信度和学术价值。这种“古今对话”的模式,让《诗经》不再是尘封的古籍,而是与现实考古成果紧密相连,焕发出新的生命力。 阅读此书,仿佛与一位古代的智者对话,他用最生动、最直观的方式,向我展示那个时代的风貌。书中对“车马”、“交通工具”的介绍,让我理解了古代社会的物质条件如何影响了人们的出行、交流和战争。 我喜欢这种能够引导我进行独立思考的书籍。《诗经名物图》并没有简单地给出答案,而是通过详实的考证和细致的解读,引发读者对古代社会、古人生活方式的思考,从而形成自己独立的见解。 这本书的排版和设计也相当用心,充分考虑到了读者的阅读体验。字体大小适中,行间距舒适,图片的位置和大小也都安排得恰到好处,不会让人感到拥挤或杂乱。整体风格大气而典雅,与书的内容相得益彰,让人在阅读的同时,也能享受到视觉上的愉悦。 总而言之,《诗经名物图》是一本集学术性、艺术性、知识性于一体的优秀作品。它不仅仅填补了我对《诗经》名物认知上的许多空白,更让我对中国古代的文明产生了更深层次的敬意。这是一本值得反复阅读,并向他人推荐的宝贵书籍。

评分初见《诗经名物图》,我便被其书名所蕴含的文化气息所深深吸引。这本书的装帧设计别致,纸张质感温润,散发着一股古朴典雅的书香。我一直认为,要真正理解一部经典,就不能仅仅停留在文字表面,而是要深入其所处的时代,去了解古人所处的物质环境、生活习俗,以及他们赖以生存的自然界。而这本书,正是为我打开了这样一扇通往《诗经》世界的奇妙之门。 书中对《诗经》中出现的各种“植物”,例如“芣苢”、“薇”、“蕨”,都有着极为细致的描绘。作者不仅考证了这些植物的形态特征、生长环境,更重要的是,深入挖掘了它们在古代社会中的用途,比如作为食物、药物,或是用于祭祀、占卜等。《诗经名物图》通过精美的插图和翔实的文字考证,将这些植物的生命力一一展现出来,让我仿佛看到了古人在田野间辛勤耕耘的身影。 令我印象最为深刻的,是书中对“服饰”和“妆容”的介绍。在古代,“衣冠”不仅是蔽体之物,更是身份、地位、教养的象征。《诗经名物图》通过对《诗经》中相关诗句的解读,并结合考古发现的服饰实物和文献记载,生动地再现了古代的服饰风格、色彩搭配以及不同的穿着场合,让我对古人的审美情趣和礼仪规范有了更深的认识。 这本书给我最大的启发在于,它让我看到了《诗经》作为一部“生活之书”的真实面貌。那些关于农耕、渔猎、采集的诗句,不再是书本上的文字,而是变得触手可及。书中对“渔网”、“弓矢”、“犁耙”等工具的描绘,以及对相关劳作场景的还原,让我感受到了古人对于自然万物的观察和利用,以及他们与自然和谐共处的生活智慧。 我个人对古代的建筑和家居陈设颇感兴趣,而这本书中关于“宫室”、“居室”以及各种“家具”、“陈设”的介绍,更是让我大开眼界。书中对不同等级的居所的描绘,以及对家具材质、制作工艺的考究,都展现了作者深厚的功底。 让我尤为赞赏的是,作者在讲解过程中,常常引用大量的考古发现和传世文献,这使得书中的内容具有了极强的可信度和学术价值。这种“古今对话”的模式,让《诗经》不再是尘封的古籍,而是与现实考古成果紧密相连,焕发出新的生命力。 阅读此书,仿佛与一位古代的智者对话,他用最生动、最直观的方式,向我展示那个时代的风貌。书中对“车马”、“交通工具”的介绍,让我理解了古代社会的物质条件如何影响了人们的出行、交流和战争。 我喜欢这种能够引导我进行独立思考的书籍。《诗经名物图》并没有简单地给出答案,而是通过详实的考证和细致的解读,引发读者对古代社会、古人生活方式的思考,从而形成自己独立的见解。 这本书的语言风格也非常独特,既有学者的严谨,又不失文学的感染力,使得阅读过程充满乐趣。 总而言之,《诗经名物图》是一本集学术性、艺术性、知识性于一体的优秀作品。它不仅仅填补了我对《诗经》名物认知上的许多空白,更让我对中国古代的文明产生了更深层次的敬意。这是一本值得反复阅读,并向他人推荐的宝贵书籍。

评分刚收到这本《诗经名物图》,迫不及待地翻开。书的装帧很有古韵,纸张的质感也恰到好处,摸上去温润而厚实,印刷清晰,色彩沉静,一看就知道是精心制作。我一直对中国古代的物质文化、风俗人情很感兴趣,特别是那些从古典诗歌中流传下来的生活痕迹。这本书的出现,简直像是一场跨越千年的对话,让我得以窥见《诗经》中所描绘的那个古老而鲜活的世界。 我尤其喜欢书中对每一个“名物”的细致描绘和考证。它不仅仅是简单地展示一幅图画,更重要的是,它将这些名物置于《诗经》的语境中,辅以文字的解读和历史的溯源。比如,书中对于“芣苢”的描绘,让我第一次真正认识到这种植物的形态,以及它在古代社会中的实际用途,不再仅仅是一个抽象的诗歌意象。作者的文字功底深厚,用词精准,又带着一种温文尔雅的学者气质,读起来丝毫不觉得枯燥,反而像是在聆听一位饱学之士娓娓道来。 它不像那种浮光掠影的图册,只是简单罗列些图片,而是真正有深度、有考据的学术性读物。作者在引经据典方面做得非常扎实,references(参考文献)部分也相当丰富,这对于想要进一步深入研究的读者来说,无疑是极大的便利。我特别欣赏书中那种严谨的态度,对每一个细节都力求准确,这在当今快节奏的出版环境中,显得尤为可贵。 这本书带给我的惊喜远不止于此。它让我意识到,《诗经》中的许多诗句,并非只是文人墨客的遣词造句,而是深深根植于当时人们的日常生活和生存环境。书中对“采薇”、“伐檀”等篇章中涉及的劳动场景的描绘,让我对古代的生产力水平、劳作方式有了更直观的理解。这种从“名物”切入,回溯“风雅”的思路,是非常独特的视角,也让我对《诗经》的理解上升到了一个新的高度。 我是一个对细节有着极致追求的人,而《诗经名物图》恰恰满足了我的这一点。书中对于每一个器物、植物、动物的描绘,都力求写实,仿佛能触摸到它们的质感,闻到它们的气息。即使是我不曾接触过的古代服饰、礼仪用具,通过书中精美的插图和详细的文字说明,也变得生动起来,不再是冰冷的文字符号。 书中还有一个我非常喜欢的点,就是它将《诗经》与考古发现、历史文献相结合,进行多角度的解读。这使得书中的内容不仅仅是停留在对诗歌文本的字面解读,而是具有了更强的历史厚重感和现实依据。这种跨学科的融合,让《诗经》的魅力得以更加立体地展现出来。 我平时阅读喜欢带有思考性的内容,这本书正好满足了我的需求。它不是简单地将图片和文字堆砌,而是引导读者去思考《诗经》所处的时代背景,去理解古人的生活哲学。书中关于“祭祀”、“婚嫁”等章节的解读,让我感受到了古代社会的情感脉络和价值观念,与现代社会有着截然不同的风貌,却又在某些方面有着共通之处。 这本书的排版和设计也相当用心,充分考虑到了读者的阅读体验。字体大小适中,行间距舒适,图片的位置和大小也都安排得恰到好处,不会让人感到拥挤或杂乱。整体风格大气而典雅,与书的内容相得益彰,让人在阅读的同时,也能享受到视觉上的愉悦。 对于我这样一位业余的文学爱好者来说,这本书提供了一个非常友好的入门途径。它没有使用过于艰涩的学术术语,而是用一种清晰易懂的方式,将复杂的古代知识呈现出来。即使是初次接触《诗经》的读者,也能在阅读过程中逐渐领略其精妙之处,并且产生进一步探索的兴趣。 总体而言,《诗经名物图》是一本值得反复品读的佳作。它不仅为我打开了一扇了解中国古代物质文化和生活方式的窗口,更让我对《诗经》这本经典有了全新的认识。这本书充满了智慧和美感,是了解中国传统文化不可多得的读物,我强烈推荐给所有对中国古代文化感兴趣的朋友们。

评分拿到《诗经名物图》,我第一感觉就是分量感十足,无论是书的厚度还是内容深度,都让我对它充满了期待。翻开扉页,古色古香的设计扑面而来,仿佛穿越了时空的界限,回到了那个遥远的年代。我一直觉得,要真正理解一部古籍,不能仅仅停留在文字层面,更要深入其所处的时代背景,了解古人赖以生存的物质条件和精神世界。而这本书,恰恰做到了这一点,而且做得非常出色。 书中对《诗经》中那些看似平常的物件,例如“琴瑟”、“钟鼓”,都有着详尽的介绍。这些器物在诗歌中常常作为情感的载体,但若不了解它们的形制、用途以及在古代社会中的象征意义,便很难体会到作者创作时的情感张力。这本书的作者,显然是将自己沉浸在那个时代,用一种近乎考古学家的严谨态度,将这些“名物”一一还原。 我特别欣赏书中对“祭祀”场景的描绘。古代祭祀活动是连接人神、祈福禳灾的重要方式,其中涉及的器物、服饰、仪式都蕴含着丰富的文化信息。《诗经名物图》通过对相关诗篇的解读,并结合出土文物和史书记载,生动地再现了这些庄严而神秘的场景,让我对古人的信仰和宇宙观有了更深刻的理解。 这本书给我最大的启发在于,它让我看到了《诗经》作为一部“生活之书”的真实面貌。那些关于农耕、渔猎、采摘的诗句,不再是书本上的文字,而是变得触手可及。书中对“桑”、“麻”、“禾黍”的描绘,以及对“网”、“罟”、“弓矢”的解析,都让我感受到了古人对于自然万物的观察和利用,以及他们与自然和谐共处的生活智慧。 我个人对传统工艺和手工技艺有着浓厚的兴趣,这本书中的一些篇章,例如关于“车马”、“舟楫”以及各种“织物”的介绍,让我大开眼界。书中对这些工艺的制作过程、材料选择都有着细致的描述,仿佛能看到工匠们在烈日下挥汗如雨,在寒风中精益求精的场景。这种对古代“工匠精神”的呈现,令我深感敬佩。 这本书的讲解方式也非常巧妙,不是简单地将图片和文字拼接,而是将两者融为一体,互相印证。比如,在介绍“宫室”的时候,书中会展示出土的宫殿遗址图片,并结合《诗经》中的相关诗句,来推测古代宫殿的结构和布局。这种“图文并茂”的叙述方式,让理解过程更加直观和深刻。 我喜欢这种能够拓展我视野的书籍。在阅读的过程中,我发现自己对很多以前只是一知半解的古代事物,都有了全新的认识。例如,书中对“兵器”、“礼器”的详细解析,让我理解了古代社会阶层、权力结构以及军事制度的一些基本特征。 这本书还有一个让我非常惊喜的地方,就是它在学术严谨性之余,还保持了一种文学的温度。作者在考证的过程中,并没有忽略诗歌本身的艺术美感,而是将二者有机地结合起来,让读者在学习知识的同时,也能感受到《诗经》的诗意和魅力。 我是一个习惯于深度阅读的人,而《诗经名物图》提供了给我充分的“深度”空间。它不仅仅是一本读物,更像是一次深入的学术之旅,让我能够跟随作者的脚步,一步步探索《诗经》背后的世界。 总的来说,《诗经名物图》是一部集学术性、艺术性、知识性于一体的优秀作品。它不仅填补了我对《诗经》名物认知上的许多空白,更让我对中国古代的文明产生了更深层次的敬意。这是一本值得放在书架上,并随时翻阅的珍贵之作。

评分拿到《诗经名物图》,我首先被它沉甸甸的质感和古朴典雅的书名所吸引。翻开扉页,扑面而来的油墨香和精致的插图,让我仿佛穿越了时空,回到了那个遥远的年代。我一直认为,要真正理解一部古籍,不能仅仅停留在文字层面,更要深入其所处的时代背景,了解古人赖以生存的物质条件和精神世界。而这本书,恰恰做到了这一点,而且做得非常出色。 书中对《诗经》中描绘的各种“祭品”和“祭祀器皿”,例如“牲”、“酒”、“玉”,都有着极为细致的介绍。在古代,祭祀是极为重要的社会活动,它不仅是对神灵的敬畏,也是维系社会秩序、传递家族情感的重要仪式。《诗经名物图》通过对这些物质细节的梳理,让我得以窥见古人对于天地、祖先的理解,以及他们对生命、宇宙的思考。 令我印象深刻的是,书中对“婚嫁”场景的描绘。在古代,“嫁娶”不仅仅是两个人的结合,更是两个家族的联姻,其中涉及复杂的礼仪和象征意义。《诗经名物图》通过对相关诗篇的解读,并结合出土文物和文献记载,生动地再现了古代的婚礼仪式,让我得以窥见古人对婚姻、家庭的理解和重视。 这本书为我提供的,不仅仅是知识,更是一种视角。它让我意识到,《诗经》中的许多诗句,并非只是文人墨客的遣词造句,而是深深根植于当时人们的日常生活和生存环境。书中对“农耕”、“渔猎”等篇章中涉及的劳动场景的描绘,让我对古代的生产力水平、劳作方式有了更直观的理解。这种从“名物”切入,回溯“风雅”的思路,是非常独特的视角,也让我对《诗经》的理解上升到了一个新的高度。 我个人对古代的兵器和战争史非常感兴趣,而这本书中关于“戈”、“戟”、“弓”、“矢”等兵器的介绍,让我大开眼界。书中对这些兵器的形制、材质、制造工艺,以及在古代战争中的作用都有着详实的考究,让我得以了解古代的军事技术和战争策略。 让我尤为赞赏的是,作者在讲解过程中,常常引用大量的考古发现和传世文献,这使得书中的内容具有了极强的可信度和学术价值。这种“古今对话”的模式,让《诗经》不再是尘封的古籍,而是与现实考古成果紧密相连,焕发出新的生命力。 阅读此书,仿佛与一位古代的智者对话,他用最生动、最直观的方式,向我展示那个时代的风貌。书中对“车马”、“交通工具”的介绍,让我理解了古代社会的物质条件如何影响了人们的出行、交流和战争。 我喜欢这种能够引导我进行独立思考的书籍。《诗经名物图》并没有简单地给出答案,而是通过详实的考证和细致的解读,引发读者对古代社会、古人生活方式的思考,从而形成自己独立的见解。 这本书的插图精美绝伦,色彩运用恰到好处,为读者提供了极佳的视觉享受。 总而言之,《诗经名物图》是一本集学术性、艺术性、知识性于一体的优秀作品。它不仅仅填补了我对《诗经》名物认知上的许多空白,更让我对中国古代的文明产生了更深层次的敬意。这是一本值得反复阅读,并向他人推荐的宝贵书籍。

评分拿到《诗经名物图》,我第一感觉就是这本书的用料相当扎实,书的厚度、纸张的质感,以及那古朴的设计,都透露出一种用心和诚意。我一直觉得,要真正理解一部经典的诗歌,不能只停留在文字的解读,而要深入到它所处的时代,去感受古人的生活,去了解他们周围的物质世界。《诗经名物图》正好满足了我这个需求,它像一位博学多才的向导,带我穿越千年,去探寻《诗经》中的每一个“名物”。 书中对《诗经》里描绘的各种“工具”,比如“斧”、“斤”、“锯”,都有着非常详尽的介绍。作者不仅详细描述了这些工具的形制、材质,更重要的是,他结合当时的生产力水平,考究了这些工具在古代社会中的具体用途,比如在伐木、建筑、制作等方面的应用。我尤其喜欢书中对“斧”的描绘,让我第一次真正了解到古代斧头的多样性和实用性,不再仅仅是一个模糊的代名词。 令我印象深刻的是,书中对“乐器”的介绍。在古代,“琴瑟”、“钟鼓”等乐器不仅仅是发声的器具,更是承载着情感、礼仪、社交功能的重要载体。《诗经名物图》通过对这些乐器的形制、材质、演奏方式,以及在不同场合下的应用进行考证,让我得以领略到古代音乐的魅力,以及音乐在古人精神世界中的重要地位。 这本书最让我感到欣慰的地方,在于它将《诗经》中的诗句还原到了真实的物质世界中。例如,当读到“采药”相关的诗句时,我不再只是脑海中浮现一个模糊的“草药”的形象,而是通过书中精美的插图和详实的文字,清晰地看到了古代常见的药用植物,以及古人采集、炮制药材的场景。这种“具象化”的解读,极大地增强了阅读的代入感。 我个人对古代的交通工具和出行方式一直非常着迷,而这本书在这方面的内容非常丰富。书中对“车”、“马”、“舟”、“楫”的介绍,都极为细致,让我领略到了古代社会的出行方式和陆海交通的发展。 让我尤为赞赏的是,作者在讲解过程中,常常引用大量的考古发现和传世文献,这使得书中的内容具有了极强的可信度和学术价值。这种“古今对话”的模式,让《诗经》不再是尘封的古籍,而是与现实考古成果紧密相连,焕发出新的生命力。 阅读此书,仿佛与一位古代的智者对话,他用最生动、最直观的方式,向我展示那个时代的风貌。书中对“宫室”、“器皿”的介绍,让我理解了古代社会的居住条件和生活方式。 我喜欢这种能够引导我进行独立思考的书籍。《诗经名物图》并没有简单地给出答案,而是通过详实的考证和细致的解读,引发读者对古代社会、古人生活方式的思考,从而形成自己独立的见解。 这本书的行文风格非常严谨又不失趣味,既能满足学术研究的需求,也能让普通读者轻松阅读。 总而言之,《诗经名物图》是一本集学术性、艺术性、知识性于一体的优秀作品。它不仅仅填补了我对《诗经》名物认知上的许多空白,更让我对中国古代的文明产生了更深层次的敬意。这是一本值得反复阅读,并向他人推荐的宝贵书籍。

评分初次拿到《诗经名物图》,就被它厚实的质感和古朴典雅的设计所吸引。这本书仿佛是一扇通往古代的窗口,让我得以窥见那些隐藏在诗歌背后的物质世界。我一直认为,要真正理解一部经典的文学作品,离不开对其所处时代背景下的物质文化、社会习俗的深入了解,而这本书,恰恰提供了一条独特的路径。 书中对《诗经》中描绘的各种“农作物”和“野生植物”,如“黍”、“稷”、“薇”、“蕨”,都有着细致入微的介绍。作者不仅考证了这些植物的形态特征、生长环境,更重要的是,深入挖掘了它们在古代社会中的用途,比如作为食物、药物,或是用于祭祀、占卜等。这种多维度的解读,极大地拓展了我对这些意象的认知。 令我印象深刻的是,书中对“车马”和“交通工具”的描绘。在古代,“车马”不仅仅是代步工具,更是权力、地位的象征,也深刻影响了古代社会的军事、交通和交流。 《诗经名物图》通过对相关诗篇的解读,并结合出土文物和文献记载,生动地再现了古代的车马形制、结构以及在社会生活中的作用,让我对古代社会的出行方式和军事技术有了更深的认识。 这本书为我提供的,不仅仅是知识,更是一种情感的连接。它让我意识到,《诗经》中的许多诗句,并非只是脱离现实的诗意抒发,而是深深根植于当时人们的日常生活和生存环境。书中对“服饰”和“佩饰”的描绘,让我看到了古人对美的追求和不同的社会阶层之间的差异。 我个人对古代的酿酒文化和饮食习俗非常感兴趣,而这本书在这方面的内容非常丰富。书中对“酒器”和“饮食器具”的介绍,都极为细致,让我领略到了古代社会的饮食习惯和宴饮文化。 让我尤为赞赏的是,作者在讲解过程中,常常引用大量的考古发现和传世文献,这使得书中的内容具有了极强的可信度和学术价值。这种“古今对话”的模式,让《诗经》不再是尘封的古籍,而是与现实考古成果紧密相连,焕发出新的生命力。 阅读此书,仿佛与一位古代的智者对话,他用最生动、最直观的方式,向我展示那个时代的风貌。书中对“礼器”的介绍,让我理解了古代社会的礼仪规范和等级制度。 我喜欢这种能够引导我进行独立思考的书籍。《诗经名物图》并没有简单地给出答案,而是通过详实的考证和细致的解读,引发读者对古代社会、古人生活方式的思考,从而形成自己独立的见解。 这本书的排版设计非常讲究,图文并茂,阅读体验极佳。 总而言之,《诗经名物图》是一本集学术性、艺术性、知识性于一体的优秀作品。它不仅仅填补了我对《诗经》名物认知上的许多空白,更让我对中国古代的文明产生了更深层次的敬意。这是一本值得反复阅读,并向他人推荐的宝贵书籍。

评分初拿到《诗经名物图》,便被它低调奢华的封面和厚实的纸张所吸引,一股浓厚的文化气息扑面而来。我一直深信,要真正理解一部古籍,不能仅仅停留在文字的字面意思,更要深入到它所处的时代,去感受古人生活的点滴,去了解他们周围的物质世界。《诗经名物图》恰恰给了我这样一个绝佳的机会,它像一位经验丰富的向导,引领我深入《诗经》的世界,去探寻那些被文字所承载的“名物”。 书中对《诗经》中描绘的各种“祭祀用品”,例如“牲”、“酒”、“玉”,都有着极其详尽的介绍。作者不仅考究了这些物品的形制、材质,更重要的是,他结合当时的宗教信仰和社会习俗,深入解读了这些物品在祭祀活动中的具体象征意义。我尤其欣赏书中对“玉”的介绍,让我了解到古代玉器在祭祀、礼仪以及审美观念中的重要地位。 令我印象深刻的是,书中对“婚丧嫁娶”相关习俗的描绘。在古代,这些人生大事都伴随着一系列复杂的仪式和特定的物品。《诗经名物图》通过对相关诗篇的解读,并结合出土文物和文献记载,生动地再现了古代的婚丧嫁娶场景,让我得以窥见古人对生命、家庭、伦理的理解和重视。 这本书为我提供的,不仅仅是知识,更是一种全新的视角。它让我意识到,《诗经》中的许多诗句,并非只是文人墨客的遣词造句,而是深深根植于当时人们的日常生活和生存环境。书中对“农耕”、“渔猎”等篇章中涉及的劳动场景的描绘,让我对古代的生产力水平、劳作方式有了更直观的理解。这种从“名物”切入,回溯“风雅”的思路,是非常独特的视角,也让我对《诗经》的理解上升到了一个新的高度。 我个人对古代的手工艺和制作技艺一直非常着迷,而这本书在这方面的内容非常丰富。书中对“陶器”、“青铜器”、“织物”等制作工艺的介绍,都极为细致,让我领略到了古代工匠的智慧和技艺。 让我尤为赞赏的是,作者在讲解过程中,常常引用大量的考古发现和传世文献,这使得书中的内容具有了极强的可信度和学术价值。这种“古今对话”的模式,让《诗经》不再是尘封的古籍,而是与现实考古成果紧密相连,焕发出新的生命力。 阅读此书,仿佛与一位古代的智者对话,他用最生动、最直观的方式,向我展示那个时代的风貌。书中对“宫室”、“器皿”的介绍,让我理解了古代社会的居住条件和生活方式。 我喜欢这种能够引导我进行独立思考的书籍。《诗经名物图》并没有简单地给出答案,而是通过详实的考证和细致的解读,引发读者对古代社会、古人生活方式的思考,从而形成自己独立的见解。 这本书的文字风格非常优雅,行文流畅,即使是复杂的学术内容,也能够被作者阐述得清晰易懂。 总而言之,《诗经名物图》是一本集学术性、艺术性、知识性于一体的优秀作品。它不仅仅填补了我对《诗经》名物认知上的许多空白,更让我对中国古代的文明产生了更深层次的敬意。这是一本值得反复阅读,并向他人推荐的宝贵书籍。

评分当我第一次接触到《诗经名物图》这本书时,就被它所传达出的深厚文化底蕴所吸引。书的装帧设计简洁而富有古典韵味,触感温润的纸张,以及精美细致的插图,都预示着这是一本不落俗套的读物。我对古代的物质文化和生活习俗一直有着浓厚的兴趣,而《诗经》作为中国诗歌的源头,其中蕴含的丰富信息,是我一直想要深入探究的。 书中对《诗经》中出现的各种植物,如“蒹葭”、“荷蓧”,以及那些在诗歌中具有重要意象意义的动物,如“雎鸠”、“燕燕”,都有着非常详尽的介绍。作者并没有止步于简单的图文描述,而是深入考究了这些动植物在古代的实际用途、药用价值,以及在古人精神世界中所扮演的角色。这种多维度的解读,极大地拓展了我对这些意象的认知。 令我印象最深刻的是,书中对于“婚嫁”场景的描绘。《诗经》中有大量描写男女情爱、婚姻嫁娶的诗篇,这些诗篇背后,蕴含着丰富的社会习俗、礼仪规范。《诗经名物图》通过对相关诗句的解读,并结合考古发现的婚礼用具、服饰等,生动地再现了古代的婚礼仪式,让我得以窥见古人对婚姻、家庭的理解和重视。 这本书为我提供的,不仅仅是知识,更是一种视角。它让我意识到,《诗经》并非只是脱离现实的诗意抒发,而是深深根植于古代人民的生活土壤之中。书中对“农事”、“渔猎”场景的还原,让我看到了古人辛勤劳作的身影,以及他们与自然搏斗、获取生存资料的智慧。 我尤其喜欢书中对于“酒器”和“饮食文化”的介绍。在古代,酒不仅仅是饮品,更是社交、祭祀、庆典的重要媒介。《诗经名物图》通过对各种酒器的形制、材质、纹饰的描绘,并结合相关的诗歌内容,让我得以了解古代酒的酿造、饮用习俗,以及酒在古代社会中所承载的丰富文化内涵。 令我惊喜的是,作者在考证过程中,充分运用了现代考古学、历史学、植物学等学科的研究成果,使得书中的内容既有学术的严谨性,又不失趣味性。这种跨学科的融合,让《诗经》的研究变得更加立体和生动。 我是一个习惯于追根溯源的人,而这本书正是满足了我的这一需求。它不仅仅是在介绍《诗经》中的“名物”,更是在追溯这些“名物”的起源、演变及其在古代社会中的作用。这种“溯源”式的解读,让我对中国古代文明的进程有了更深的理解。 这本书的文字流畅而富有感染力,即使是对于复杂的学术概念,作者也能够用通俗易懂的语言进行阐释,使得读者能够轻松地跟随作者的思路进行阅读。 我喜欢这种能够引导我进行独立思考的书籍。《诗经名物图》并没有简单地给出答案,而是通过详实的考证和细致的解读,引发读者对古代社会、古人生活方式的思考,从而形成自己独立的见解。 总而言之,《诗经名物图》是一本集学术研究、文化普及、艺术欣赏于一体的优秀读物。它以一种独特而深刻的方式,打开了通往《诗经》世界的钥匙,让读者得以领略中国古代文明的璀璨光辉。这是一本值得反复品味,并珍藏的经典之作。

评分初见《诗经名物图》,我的目光便被它那古朴典雅的书名所吸引。拿到手中,沉甸甸的质感,油墨的清香,都让我感受到一股扑面而来的文化气息。我一直认为,对于一部经典作品的理解,离不开对其创作背景和时代物质文化的深入了解,而这本书,恰恰为我提供了这样一条独特的路径。 书中对《诗经》中描绘的各种自然景物,如“乔木”、“芳草”,以及那些具有象征意义的动植物,如“凤凰”、“麟趾”,都有着细致入微的解读。作者不仅仅是简单地描述它们的形态,更是结合古代的认知体系、神话传说以及诗歌的寓意,将这些自然意象与古人的精神世界紧密联系起来。 令我印象深刻的是,书中对“祭品”和“祭祀器皿”的考证。在古代,祭祀是极为重要的社会活动,它不仅是对神灵的敬畏,也是维系社会秩序、传递家族情感的重要仪式。《诗经名物图》通过对这些物质细节的梳理,让我得以窥见古人对于天地、祖先的理解,以及他们对生命、宇宙的思考。 这本书最让我感到欣慰的地方,在于它将《诗经》中的诗句还原到了真实的物质世界中。例如,当读到“伐柯伐柯,如之何斧柯”时,我不再只是脑海中浮现一个模糊的“斧头”的形象,而是通过书中精美的插图和详实的文字,清晰地看到了古代斧头的样式、材质,以及伐木的场景。这种“具象化”的解读,极大地增强了阅读的代入感。 我一直对古代的服饰和妆容颇感兴趣,这本书中对《诗经》中提及的各种“衣裳”、“佩饰”的描绘,让我领略了古代社会的审美情趣和身份象征。书中对“纁”、“玄”、“采色”等色彩的讲解,以及对不同场合下服饰规制的考究,都展现了作者深厚的功底。 让我尤为赞赏的是,作者在讲解过程中,常常引用大量的考古发现和传世文献,这使得书中的内容具有了极强的可信度和学术价值。这种“古今对话”的模式,让《诗经》不再是尘封的古籍,而是与现实考古成果紧密相连,焕发出新的生命力。 阅读此书,仿佛在与一位古代的智者对话,他用最生动、最直观的方式,向我展示那个时代的风貌。书中对“车马”、“交通工具”的介绍,让我理解了古代社会的物质条件如何影响了人们的出行、交流和战争。 我喜欢这种能够引发深度思考的书籍。《诗经名物图》不仅仅是在“展示”名物,更是在“解读”名物背后的文化内涵。例如,书中对“钟”、“磬”等乐器的介绍,不仅仅是对声音的描绘,更是对古代音乐在礼仪、娱乐、情感表达中所扮演角色的深刻剖析。 这本书的篇章划分和逻辑结构都非常清晰,使得读者能够循序渐进地进行阅读。即使是对《诗经》不太熟悉的读者,也能在轻松愉悦的氛围中,逐步领略其博大精深的文化魅力。 总而言之,《诗经名物图》是一本兼具学术性、艺术性和普及性的杰作。它以一种独特而引人入胜的方式,将《诗经》这部古典文献“活”了起来,让读者得以穿越时空,亲身感受那个时代的风土人情。这是一本我愿意反复阅读,并向他人推荐的宝贵书籍。

评分真心推荐,可以和孩子一起看,带他们去田野,让他们更好的了解大自然与中国文化

评分这是很好的东西,非常地值得购买。

评分不错,孩子很喜欢!

评分四书五经中的一经,精美的图谱为阅读认识名物提供参考。

评分图片都非常漂亮,很美的一本小册子,很古典很美观。

评分活动买的还没看,,,,,,希望会不错。。。。。

评分书不错,满意,相信京东自营图书,包装简陋太甚,希改进,谢谢!

评分已经在看了!值得购买!

评分书不厚,小32开,裸脊,纸张微黄,有种复古的感觉,个人很喜欢。里面是中国画,选了诗经里的名物大概一百九十多个,适合欣赏,不适合当图鉴。刚看了几篇,发现里面把“卷耳”画成了“鬼针草”。简直是美呆了。纸张是微微复古的黄色,画图清雅。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有

![油画技法 [Paint Techniqut] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11018933/54066a17N6c2e71a6.jpg)