具体描述

张真,生长于上海,曾就读复旦大学新闻系,后赴瑞典、日本、美国等地学习多种语言及文学和电影。1998年获美国芝加哥大学博士学位。自1998年起在美国纽约大学艺术学院电影学系任教,2012年始创亚洲电影媒介教研计划。博士论文曾获得美国电影和媒介研究协会(SCMS)最佳论文奖。所著《银幕艳史》曾于2005年由芝加哥大学出版社出版,获得美国现代语言学会(MLA)的首部专著推荐奖。另著有诗集《梦中楼阁》,编著有《城市一代:世纪之交的中国电影和社会》(杜克大学出版社;中译本由复旦大学出版社出版),《DV制造中国:独立电影之后的数码主题与社会变迁》(夏威夷大学出版社)。作为策展人,于2001年创办了纽约大学“Reel China 双年展”,并与林肯中心的电影协会和现代艺术博物馆联合策划过中国“城市一代”和早期经典影片回顾展,以及台北国际女性影展“中国女导演”专题展映单元。

……………………………………………………………………………………

沙丹,中国电影资料馆节目策划,北京国际电影节策展人,著有《幕味:重访影史与策展实践》。

………………………………………………………………………………………

赵晓兰,媒体人,北京大学文学硕士。

…………………………………………………………………………………………

高丹,纽约大学艺术学院电影学系博士。硅谷知名IT公司语言测试专家。

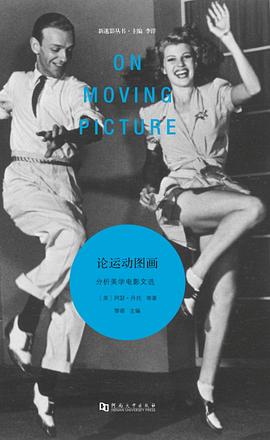

全书以精妙的笔触展现了都市文化背景下,中国电影,尤其是上海电影的发展历程及其文化意义。书中通过诸多电影文本的解读、电影生产机制的分析,探讨了电影与诸如摄影、建筑、戏剧和文学等其他艺术形式之间的关系,电影与文化工业、明星机制、都市发展等的联系。通过对历史资料的发掘梳理,作 者考察了之前忽视或遗忘的诸多影片,重新解读了部分经典,并拓展了重要的有关白话现代和都市文化的论题,包括电影作为“新媒体”如何在20世纪早期的中国展示和建构了现代的社会机制和性别角色。这不只是一部电影史,也无可避免地成为一部文化史。它为我们精彩地展示了传统电影研究与发生在一个历经政治巨变、重省自我的上海的一系列变革之间的交汇。本书中文版曾于2012年出版,此次作者对全书做了修订,并增补《侯曜,格里菲斯“热”于中国早期通俗剧的文化生态》等三篇相关文字,进一步阐述都市文化与上海电影的复杂互动关系。

……………………………………………………………………………………

本书英文版荣获美国现代语言协会第十三届学术著作竞赛年度最佳推荐奖

……………………………………………………………………………………

《银幕艳史》一书将立刻成为经典。这部活泼、严谨、且充满原创性的学术著作对中国默片领域进行了重新构建。它是出现在华语电影研究的跨国领域兴起之际的一部振奋人心的新作。

——裴开瑞(Chris Berry)

伦敦大学国王学院教授

……………………………………………………………………………………

精彩!这是对于中国早期电影工业的一次丰富、综合、且极为雄辩的品评。作者在与银幕结下绮艳奇缘的同时,亦深深投身于学术探索。对于有兴趣了解中国电影史的任何读者而言,这本书都将成为一部重要的资源。

——王德威(David Wang)

哈佛大学中国文学 Edward C. Henderson 讲座教授

……………………………………………………………………………………

本书行文优美、结构精巧,对一个尚未获得足够学术关注的领域进行了全面、热情洋溢的剖析,以一次激动人心和颇富挑战性的探讨充实了后殖民研究。张真选择通过一部关于电影的早期电影来作为“窥”入本书主题的“结构性的眼睛”,实为别出心裁——这样的例子在这部文思缜密、发人深省的著作中比比皆是。四百页的篇幅覆盖了上海电影的四个十年,充斥其间的是作者诙谐机敏和令人回味无穷的见解,九十来幅插图更是进一步帮助文字跃然纸上。

——美国现代语言协会(MLA), 2006年

用户评价

##我|女娲补天|银幕艳史。

评分##4.5星。从电影和都市文化的现代性体验入手,全面质疑、挑战了早先那种陈旧的革命文艺叙事,提出“白话现代主义”,由此伴随着对“旧上海”文艺的重新审视。简言之,本书可说是基于新理论,对电影为核心的上海都市文化遗产的再发掘、再阐释,以及最重要的,全面的价值重估。

评分张真爬梳史料的意义功不可没,在极其有限的影像资料面前,在国产老电影保存工作不周的条件下,在官方主导意识形态的话语模式束缚下,搜集整理资料填补历史空白,重写早期电影史的努力,叫人肃然起敬。史料的选择上值得商榷,引用的史料大多不是第一手材料,而是经由他人转述当时情景印证历史,其中引用最多的是胡蝶、包天笑、龚稼农的回忆录,纵使当事人记忆力惊人,隔了许多年回首昨日,当时当日的场景犹如影像历历在目,当事者也难免不会依据主观意识将记忆按照自身需求作出适当修改,以回忆录佐证影史的方法失之武断,但也是出于原始材料的匮乏不得已而为之。《银幕艳史》的框架结构松散,章节铺排尤为错乱,上下章节之间缺乏必然联系,学术话语堆砌成山,引申而出的诸多概念存在未经阐释和分析的现象。不过,在论文完成后,还有增补意识难能可贵。

评分##看得比较快,但还是发现了一些奇怪的错误……不过整体翻译还是挺好的。 1.p198 第四行“上海电影公司”应为“中央影戏公司”。 2.p252 正文第一行将侯曜所著文章《影戏剧本作法》错译为《电影剧本写作》。 3.p399 注释部分,艾霞的文章名为《恋爱的滋味》而非《爱的姊妹》。(...

评分##所谓VERNACULAR MODERNITY也基本是HANSEN的观点 当年在复旦可是个有点名气的诗人哦

评分##…读早了

评分 评分##看得比较快,但还是发现了一些奇怪的错误……不过整体翻译还是挺好的。 1.p198 第四行“上海电影公司”应为“中央影戏公司”。 2.p252 正文第一行将侯曜所著文章《影戏剧本作法》错译为《电影剧本写作》。 3.p399 注释部分,艾霞的文章名为《恋爱的滋味》而非《爱的姊妹》。(...

评分##从个别的点铺开去,深入到民国二三十年代上海社会文化的方方面面,站在“白话现代主义”这个通俗文化形成的背景下,从“机制”的角度对我们一贯抱有刻板印象的二三十年代电影现象作了由中观入微观的巡礼。 我觉得最有见地的是把“软性电影论战”摆在一个中立的(而非中国电影史...

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有