具体描述

编辑推荐

《毛笔水写字帖:颜体楷书》主要特点:1.经典碑贴:学习书法,由楷书入门是古今学书之径。“欧、颜、柳、赵”四体楷书为我国楷书经典之作,其法度严谨、用笔规范,适合初学,是历代学习楷书的范本。2.名家编写;3.方便临摹。内容简介

《毛笔水写字帖:颜体楷书》是用水写纸印刷的,习字时只要用干净毛笔蘸清水就可描写,写后纸上即显墨色字迹,水干后又可重复书写。以水代墨,既节约用纸,又方便干净。《毛笔水写字帖:颜体楷书》为便于初学者临摹,编者对原碑上的字进行了分类,结合自己临写的经验,按照基本笔画、独体字、常用部首、合体字结构的顺序编排,并对临写方法进行了辅导,讲解简洁明了,通俗易懂。为引导初学者正确运笔,本帖勾画了行笔路线图,直观好学,便于把握。本帖字模采用双钩字,目的是将摹写和临写有机结合,便于快速把握字的结构,提高练字的效果。

《毛笔水写字帖:颜体楷书》融入了作者多年临摹和教学楷书的经验,从练习方法指导到编排形式,非常适合中小学生和初学书法者的临摹使用。

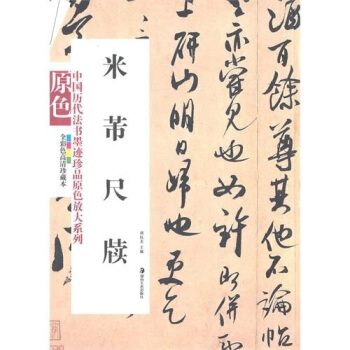

内页插图

用户评价

我一直对书法理论抱持着一种敬而远之的态度,总觉得那些探讨笔法、结体、章法的书籍,没有实操演示,光看文字很难领悟。然而,《中国书法史纲要》这本书却彻底改变了我的看法。它不是一本简单的历史编年史,而是将书法史的演变与时代背景、哲学思想紧密结合起来的“思想史”。比如,在论述魏晋时期书法如何从实用性转向艺术性时,作者将王羲之的书法成就放到了玄学思潮盛行的时代背景下进行剖析,让人茅塞顿开。更让我震撼的是,它对不同碑帖风格的描述,极富画面感和感染力。例如,描述颜真卿的楷书时,用到了“雍容雄浑,气象万千”这类词汇,但随即又结合了其人生的跌宕起伏来佐证这种风格的形成,使得抽象的“美学概念”变得具体可感、有血有肉。这本书成功地构建了一座理论与审美之间的桥梁,让读者在了解历史的同时,也真正学会了如何“看懂”一幅书法作品的内在精神。

评分这本《宋词三百首鉴赏与品读》简直是为我这种古典文学爱好者量身定制的宝藏!首先,它的装帧设计就非常考究,采用的纸张质感厚实,油墨印刷清晰,即便是反复翻阅,也不会有字迹模糊的困扰。更让我惊喜的是,它不仅仅是简单地罗列了词作,而是深入地挖掘了每一首词背后的历史背景和作者心境。比如,在解读苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》时,作者没有停留在表面的豪迈,而是细致地分析了词人贬谪黄州时的复杂情感波动,将家国情怀与个人境遇巧妙地融合在一起,读来令人拍案叫绝。那些详尽的注释和赏析,就像是一位学识渊博的长者在耳边娓娓道来,让我对宋词的理解从“知道”上升到了“领会”的层次。我特别喜欢它对词牌格律的讲解部分,虽然理论性强,但作者用了很多通俗易懂的比喻,即便是初学者也能很快抓住关键。这本书极大地丰富了我的精神世界,每次品读,都能感受到千年前文人的细腻情感和广阔胸襟,绝对是书架上不可或缺的一本佳作。

评分《古代小说名著导读:从聊斋到红楼》这本书的体例结构非常宏大且富有逻辑性,它巧妙地将不同时期、不同风格的古代小说串联起来,形成了一条清晰的文学发展长线。作者在处理《聊斋志异》时,着重分析了其中蕴含的儒、释、道思想的冲突与融合,解读的角度非常深刻,让我看到了蒲松龄笔下狐鬼背后的社会批判力度。而转向《红楼梦》时,笔锋又变得极其细腻婉转,对金陵十二钗的判词和诗社的分析细致入微,几乎达到了“逐回品读”的程度。这本书的厉害之处在于,它在导读的同时,还穿插了大量关于小说创作技巧的讨论,比如叙事视角的变化、人物心理的刻画等,这些内容对于提高自己的文学鉴赏力大有裨 তাত益。整本书的行文流畅,引人入胜,读起来完全没有“阅读任务感”,更像是在听一位资深评论家,带着你进行一场精彩的文学漫游。

评分说实话,我对那种过于学术化、引经据典的古籍阅读总有点畏惧,但《元曲选读与创作指引》完全打破了我的心理防线。这本书的风格非常活泼、接地气,它没有高高在上的姿态,反而像一个亲切的导师在引导你进入元曲的世界。它对元杂剧和散曲的区分讲解得非常到位,尤其是在解析那些充满市井气息和幽默感的段落时,作者的解读充满了现代视角,让人在欢笑中领悟了历史的烟火气。我个人对“创作指引”这一块非常满意,它没有空泛地谈论格律,而是列举了大量优秀的范例,手把手地教你如何把握元曲的“宕”和“衬”的手法,如何通过白描来塑造人物形象。这本书最大的优点在于,它不仅让你欣赏了前人的成就,更激发了你动手的欲望。读完之后,我尝试着写了几段小令,虽然稚嫩,但已经能感受到元曲独特的节奏美和诙谐感。对于想入门元曲,又怕被晦涩文字劝退的朋友来说,这本绝对是首选。

评分我买过不少关于古代诗词鉴赏的书籍,但《唐诗三百首精讲全译》这本书给我的感觉是独一无二的“沉浸式”体验。它的排版布局极其人性化,将原诗、拼音注释、白话译文和深度解析分栏清晰地呈现在一个页面上,阅读起来毫不费力,完全不需要频繁地翻页查找资料。最让我称道的是它的“意境重构”部分,很多诗作的赏析不再是干巴巴的词语解释,而是通过对场景的细致描绘和情感脉络的梳理,仿佛能将读者直接拉入诗人创作时的时空之中。比如读到王维的边塞诗时,那股苍茫的雪域风光、马蹄声声的画面感,简直跃然纸上。译文部分也处理得极为到位,既保持了原文的韵味和气势,又确保了现代读者能够无障碍地理解其深层含义。这本书的作者对唐代诗歌流派的把握极为精准,分阶段、分地域地讲解,使得学习脉络清晰,结构严谨,完全是高水平学术研究与大众普及的完美结合体。

评分快递速度非常快,价格便宜。

评分偏贵,赞得豆豆豆

评分!!!!!!!!!!!!

评分很实用

评分一般

评分说实在话,印刷纸质量不是很高级,可能跟价格有关。

评分女儿说不错,很实用,快递也很给力。

评分买了就后悔,只是书表面看着好看,里面根本没有什么东西,就那么几页纸张,非常少,印刷也不清楚,真的没什么用,便宜是便宜,关键是没用啊,真是每人骗三两块,全国这么多人……得被骗多少

评分不错,有一次比较愉快的购物

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.qciss.net All Rights Reserved. 图书大百科 版权所有

![ZB美国书写课:英文书法·流畅的行草·应用卷 [Zaner-Bloser Handwriting] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11620929/54be159eN6c479bc7.jpg)